ОТ РЕДАКЦИИ

В 2023 году отмечалось 300 лет со дня основания г. Пермь. За этот период сформировались различные направления медицины и фармации региона. Активное участие в формировании многих направлений принимали фармацевтические специалисты. В годы формирования новой модели здравоохранения «Системы Семашко» большой вклад внесли преподаватели первого центра фармацевтического образования на Урале. Проведенный авторами анализ исторических источников позволил оценить путь, пройденный фармацией Прикамья. Цель исследования: выделение и анализ тенденций развития Пермской фармации за прошедшие 300 лет со дня основания г. Перми. В качестве объектов исследования были использованы: авторефераты, хранящиеся в архиве ПГФА; отчеты вуза, хранящиеся в архиве музея ПГФА; книжные и журнальные публикации, материалы съездов врачей и представителей земств Пермской губернии. Методами исследования явились: документальный анализ, методы однофакторного анализа: сводка, группировка. В ходе исследования изучены материалы о создании и развитии различных направлений медицины и фармации в Пермском крае. Выделены направления работы ученых центра фармацевтического образования на Урале по формированию учреждений высшего и среднего фармацевтического образования, способов и форм повышения квалификации практических специалистов.

ПОИСК И РАЗРАБОТКА НОВЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

Введение. Методы молекулярного моделирования крайне популярны в научной среде в настоящее время. Величина проявляемого фармакологического действия во многом зависит от аффинитета вещества к биологической мишени. Молекулярный докинг позволяет оценить степень сродства исследуемого соединения с активным центром молекулярной мишени. Фермент циклооксигеназа (ЦОГ) играет ключевую роль в каскаде синтеза провоспалительных цитокинов и, как следствие, возникновении боли.

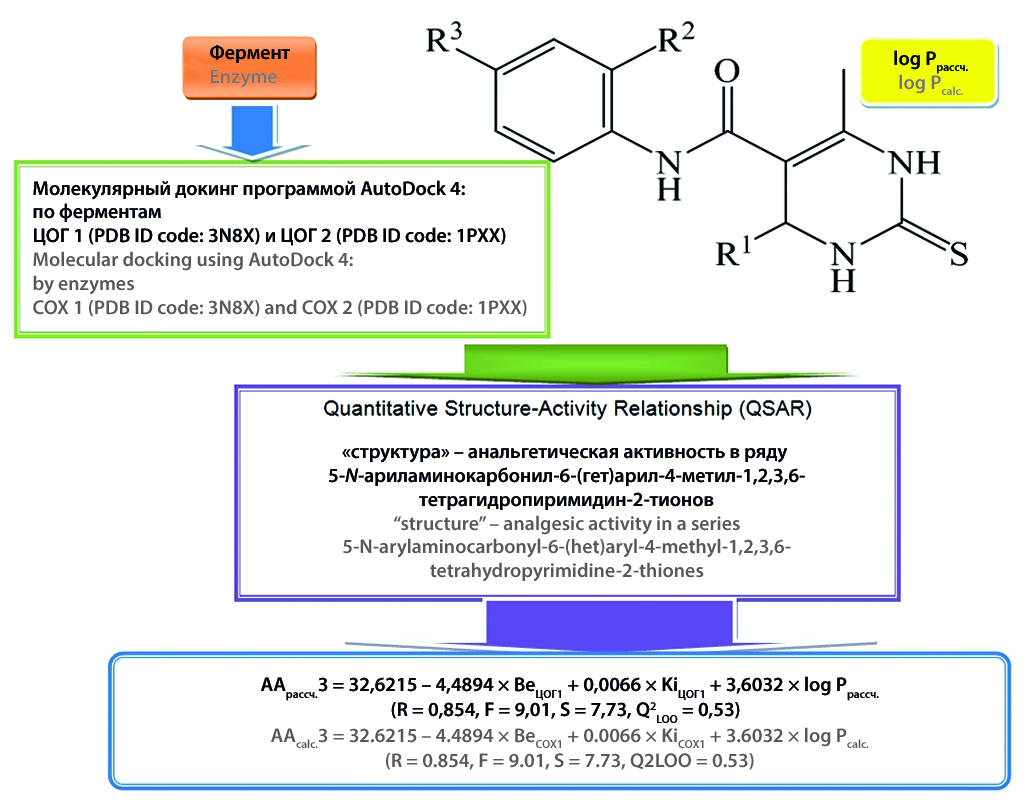

Цель. Выявить зависимость «структура – анальгетическая активность» с использованием метода молекулярного докинга по ферментам циклооксигеназа 1 и 2 типа в ряду 5-N-ариламинокарбонил-6-(гет)арил-4-метил-1,2,3,6-тетрагидропиримидин-2-тионов.

Материалы и методы. Объекты исследования – 19 соединений 5-N-ариламинокарбонил-6-(гет)арил-4-метил-1,2,3,6-тетрагидропиримидин-2-тионов. Исследование взаимодействия производных тетрагидропиримидина с ферментами ЦОГ 1 и 2 проведено методом молекулярного докинга программой AutoDock 4 с использованием скоринговых функций.

Результаты и обсуждение. Описан молекулярный докинг 19 соединений 5-N-ариламинокарбонил-6-(гет)арил-4-метил-1,2,3,6-тетрагидропиримидин-2-тионов (I–XIX) по циклооксигеназам 1 и 2 (ЦОГ 1 и 2). Выполнены количественные исследования «структура – анальгетическая активность» в исследуемом ряду соединений зависимости экспериментальных значений анальгетической активности (ААэксп.) от скоринговых функций (BeCOX1, KiCOX1, BeCOX2, KiCOX2) и физико-химических дескрипторов (log Pрассч., рКарассч., рКврассч.). Проверкой на независимой выборке из 5 соединений найдено уравнение № 3 (ААрассч. 3 = 32,6215 – 4,4894 × BeЦОГ1 + 0,0066 × KiЦОГ1 + 3,6032 × log Pрассч. (R = 0,854, F = 9,01, S = 7,73, Q2LOO = 0,53), с высоким значением коэффициента корреляции прогнозных значений ААрассч. с экспериментальными (Rпрогн. = 0,878) и минимальной ошибкой прогноза (Sпрогн. = 6,74).

Заключение. Получены модели «структура-активность» для прогнозирования анальгетической активности в ряду 5-N-ариламинокарбонил-6-(гет)арил-4-метил-1,2,3,6-тетрагидропиримидин-2-тионов. Результат прогноза биологической активности подтверждается значениями коэффициента корреляции (R), полученными при проверке моделей на независимых выборках.

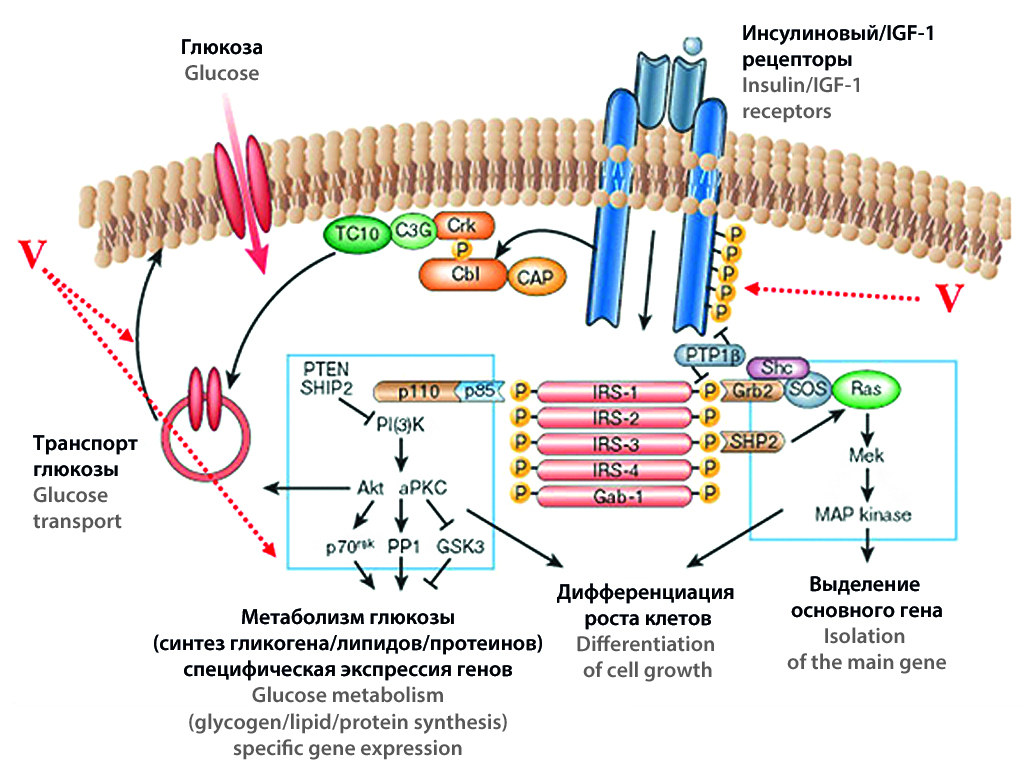

Введение. Эпидемический рост заболеваемости сахарным диабетом (СД) обуславливает актуальность поиска новых антидиабетических средств. В клинической практике остро стоит вопрос об улучшении и/или замене инсулиновой терапии заболевания. Особый интерес представляют соединения ванадия в связи с выявлением у них многофакторного воздействия на организм, в том числе инсулиноподобных и гипогликемических свойств, что открывает перспективы создания нового поколения терапевтических средств для лечения СД 1-го и 2-го типов. Основное внимание в этом обзоре уделяется изучению структуры и антидиабетических свойств органических комплексов ванадия.

Текст. Данный обзор посвящен анализу научной литературы по исследованиям ванадийсодержащих соединений в качестве потенциальных антидиабетических средств. Обсуждаются механизмы антидиабетической активности ванадийсодержащих комплексных соединений. Проведена оценка перспективности поиска комплексов оксованадия(IV) с О4-координацией.

Заключение. В результате проведенного анализа литературных данных установлено, что ванадийсодержащие комплексные соединения имеют значительный потенциал для использования в качестве антидиабетических средств. Показана актуальность поиска высокоэффективных оксованадиевых металлокомплексов на основе лигандов, близких к эндогенным субстратам, например, на основе производных ароилпировиноградной кислоты.

Введение. Гипоксия представляет собой нарушение окислительных процессов в тканях, возникающие при недостаточном поступлении в них кислорода или при нарушении его утилизации в процессе биологического окисления. Хроническое гипоксическое повреждение играет важную роль в возникновении и развитии различных заболеваний, что обуславливает необходимость синтеза новых соединений, обладающих антигипоксической активностью.

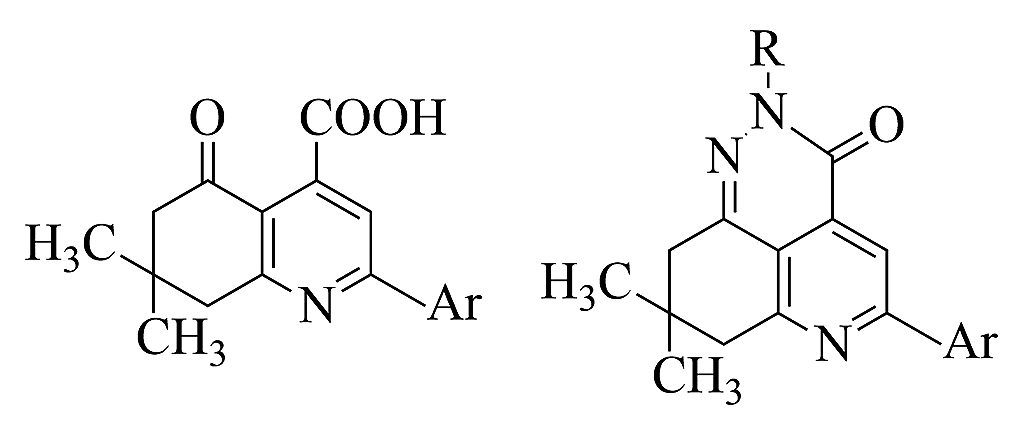

Цель. Целью данного исследования является синтез и исследование антигипоксической активности 2-арил-7,7-диметил-5-оксо-5,6,7,8-тетрагидрохинолин-4-карбоновых кислот и продуктов их реакции с замещенными гидразинами.

Материалы и методы. 2-Арил-7,7-диметил-5-оксо-5,6,7,8-тетрагидрохинолин-4-карбоновые кислоты (I–VI) получены с высокими выходами в результате взаимодействия 4-ароил-2,4-диоксобутановых кислот с 3-амино-5,5-диметилциклогекс-2-еноном.

Взаимодействием 2-арил-7,7-диметил-5-оксо-5,6,7,8-тетрагидрохинолин-4-карбоновых кислот с бензил- и (2-фенилэтил)гидразинами получены 5-арил-2-бензил- и 2-(2-фенилэтил)-8,8-диметил-3,7,8,9-тетрагидро-2Н-пиридо[4,3,2-de]циннолин-3-оны (VII–XII). В результате было синтезировано 12 соединений. Изучение антигипоксической активности полученных соединений проводилось in vivo на модели нормобарической гипоксии с гиперкапнией.

Результаты и обсуждение. Синтезированные соединения были исследованы на наличие антигипоксического действия. Наиболее выраженная антигипоксическая активность характерна для соединений VI и VIII, имеющих в пара-положении фенильного заместителя при С5 метоксигруппу и метильный радикал соответственно. Наличие хлора в структуре соединения III, фтора у соединения X и отсутствие заместителей (соединения I и VII) способствуют прогипоксическому действию. По результатам исследования как хинолинкарбоновые кислоты, так и пиридоциннолины являются потенциальными антигипоксантами.

Заключение. Проведен сравнительный анализ антигипоксической активности синтезированных соединений, установлена взаимосвязь между их структурой и выраженностью действия, выявлены наиболее активные вещества.

Введение. Важным направлением современной фармации является получение новых отечественных субстанций, обладающих антиинфекционной активностью, в рамках обеспечения технологического суверенитета государства. Оптимизация методов определения противомикробной активности является неотъемлемой частью данных исследований. Полученные ранее серебряные соли пирролопиразолов и пиразолкарбоксамидов обладали высокой противомикробной активностью. В данной работе представлены результаты определения противомикробной активности новых биологически активных соединений, синтезированных реакцией солеобразования с ионами серебра по карбоксильной группе амидов ароилпировиноградных кислот, содержащих в амидном фрагменте антраниловую кислоту.

Цель. Получение ранее неизвестных амидов ароилпировиноградных кислот и их серебряных солей и изучение их противомикробной активности (ПМА).

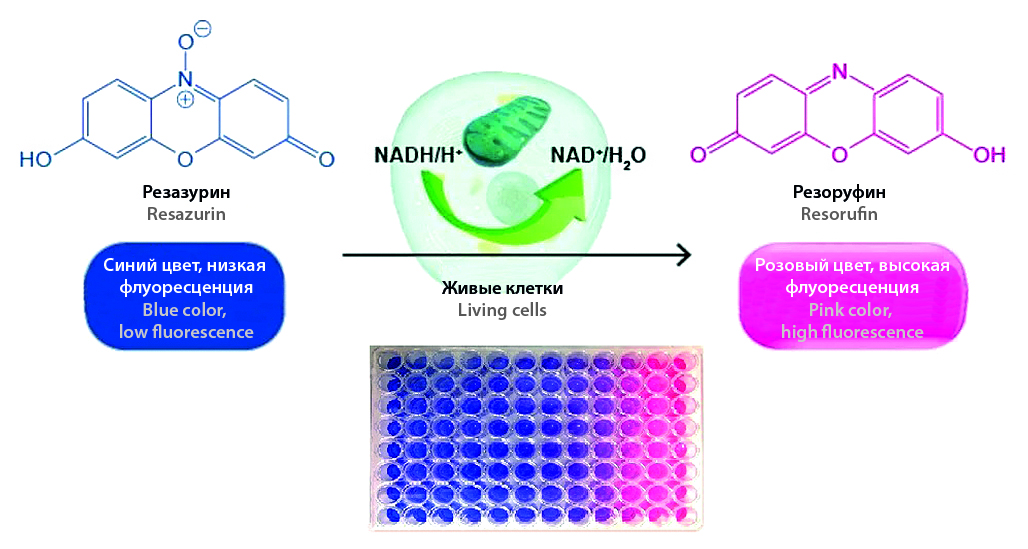

Материалы и методы. Новые N-замещенные амиды антраниловых кислот и их серебряные соли получены методами органического синтеза. Для исследования их противомикробной активности использовали микрометод двукратных серийных разведений на скрининговых штаммах S. aureus АТСС 6538Р, E. coli АТСС 25922, а также E. faecalis ATCC 29212, S. aureus Wood 46, S. abony № 103/39 для высоко активных соединений. Дополнительно осуществляли способ учета результатов с использованием явления флуоресценции при взаимодействии с резазурином, указывающем на наличие живых микробных клеток.

Результаты и обсуждение. Установлено наличие антибактериальной активности серебряных солей 2а и 2б по отношению к изученным штаммам: минимальная подавляющая концентрация (МПК) соединения 2а 23,4–31,2 мкг/мл, 2б – 3,9–5,8 мкг/мл. При учете результатов исследования ПМА с использованием явления флуоресценции, установлено, что они либо совпадают со значениями МПК, определяемых визуально, либо указывают на меньшую антибактериальную активность. Сопоставление данных результатов и высева содержимого лунок на плотную питательную среду в отношении скрининговых штаммов свидетельствует о том, что подавление флуоресценции в опытных лунках по сравнению с контролем в диапазоне 82–99 % сопровождается отсутствием роста бактерий (бактерицидный эффект), при угнетении флуоресценции менее 60 % наблюдается выраженный рост микроорганизмов. В промежуточном диапазоне наблюдается рост единичных колоний (бактериостатический эффект).

Заключение. Результаты исследования показали, что новые серебряные соли N-замещенных амидовароилпировиноградных кислот обладают высокой противомикробной активностью. Установлено соответствие типа антибактериальной активности степени угнетения флюоресценции.

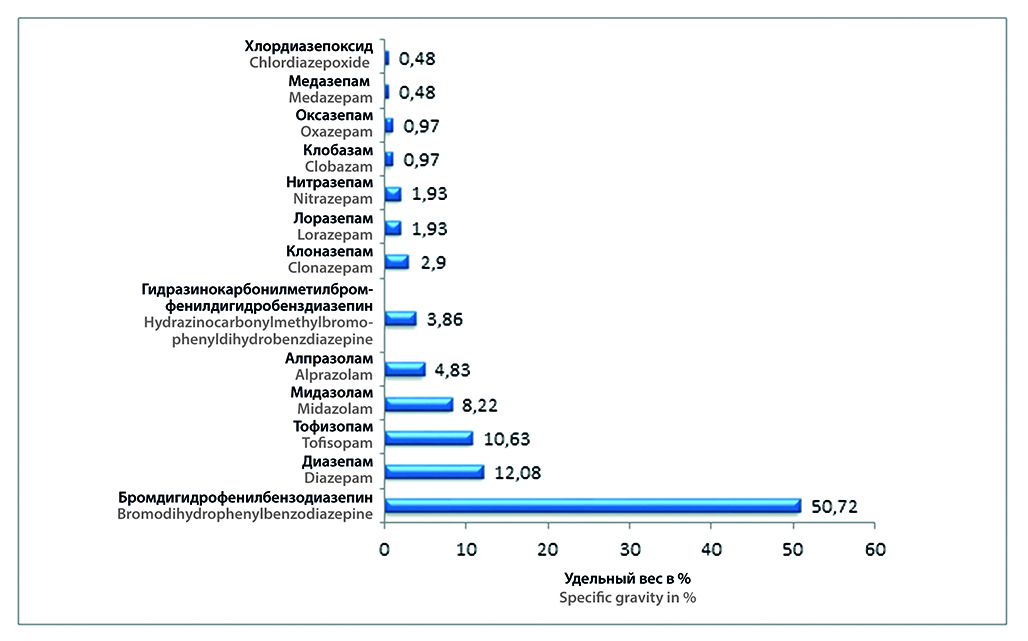

Введение. Использование лекарственных препаратов, производных бензодиазепина для лечения различных заболеваний продолжает оставаться актуальным. Бензодиазепины одобрены большинством регуляторных органов стран мира. Несмотря на большое количество побочных эффектов и немедицинское применение они становятся все более перспективными в неотложной помощи при затяжных судорогах и эпилептическом статусе.

Цель. Осуществить анализ зарегистрированных в Российской Федерации лекарственных средств на основе производных бензодиазепинов и провести оценку перспектив разработок в данном направлении.

Материалы и методы. Исследование проведено на основе нормативных правовых актов в сфере здравоохранения и обращения лекарственных средств, публикаций российских и зарубежных авторов, результатов научных исследований с использованием методов ситуационного, сравнительного, структурно-логического и контент-анализа. Информационной базой исследования послужили онлайн база данных «Государственный реестр лекарственных средств» (grls.minzdrav.gov.ru), базы данных рецензируемых изданий: PubMed и Scopus.

Результаты и обсуждение. Получены данные по ассортименту лекарственных средств производных бензодиазепинов по показателям: международные непатентованные наименования, торговые наименования, лекарственные препараты, страны и предприятия производители, лекарственные формы. Обсуждается проблема «лекарственного суверенитета». Обнаружены перспективные ниши для разработки инновационных лекарственных средств производных бензодиазепинов.

Заключение. Установлено, что на российском фармацевтическом рынке представлены в основном отечественные лекарственные препараты бензодиазепинового ряда, при этом отмечается некоторый дефицит фармацевтических субстанций. В России не зарегистрированы такие лекарственные формы как пленки, пластыри трансдермальные и препараты для ингаляционного применения производных бензодиазепинов. Актуально создание инновационных лекарственных форм способных обеспечить быстрый, неинвазивный и социально приемлемый способ применения при высоком показателе приверженности лечения пациентами.

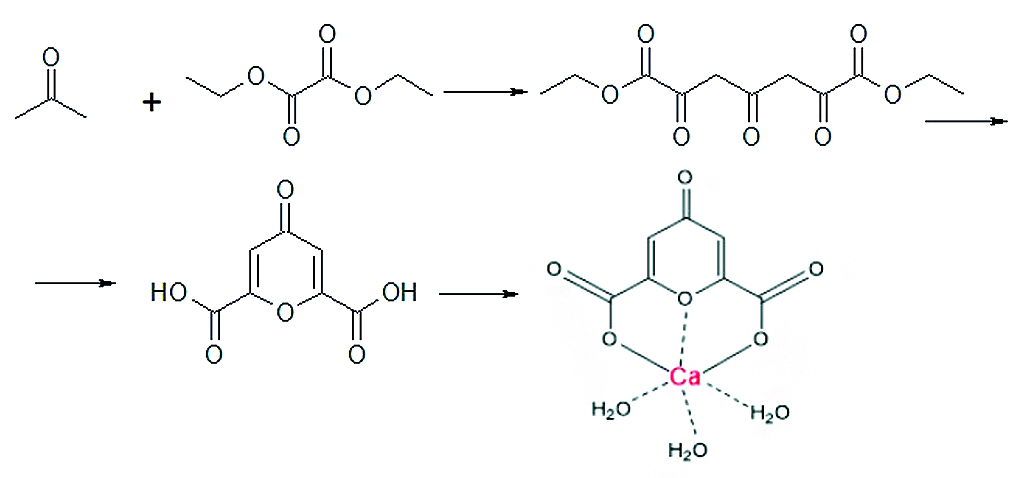

Введение. Применение остеогенных средств актуально при патологиях, связанных с нарушением формирования и регенерации костной ткани, осложнениях при переломах костей, использовании имплантатов и эндопротезов, возмещении объемных дефектов при опухолевых поражениях костной ткани. В доклинических экспериментах in vivo на модели экспериментального остеомиелита, in vitro и in situ на мезенхимных стволовых клетках выявлена высокая остеогенная активность хелидоната кальция, который является перспективной субстанцией для получения остеогенных лекарственных средств.

Цель. Разработка способа получения методом химического синтеза и методик стандартизации субстанции кальция хелидоната.

Материалы и методы. Синтез хелидоновой кислоты осуществляли на основе диэтилоксалата; хелидоната кальция – с использованием синтезированной хелидоновой кислоты и безводного кальция хлорида. Структуру веществ подтверждали оптическими спектральными методами, масс-спектрометрией, элементным и рентгено-структурным анализом. Оценку количественного содержания осуществляли на жидкостном хроматографе. Статистическую обработку результатов количественных измерений проводили в программе STATISTICA 8,0.

Результаты и обсуждение. В результате синтеза получена хелидоновая кислота (4-оксо-4H-пиран-2,6-дикарбоновая кислота), представляющая собой бесцветные или с кремовым оттенком кристаллы. Структура полученного соединения подтверждена спектральными характеристиками и данными элементного анализа. Отработан способ получения субстанции кальция хелидоната, при этом выход целевого продукта составил 100 ± 5 %. Методом рентгено-структурного анализа было установлено, что синтезированное соединение представляет собой кальция хелидонат тригидрат [Ca(ChA)(H2O)3]n с М.м. (С7Н8О9Са) 276,15. Разработаны методики установления подлинности, чистоты и определения количественного содержания субстанции. Количество примесей в полученной субстанции не превышало 0,1 %, а содержание основного компонента составило от 99,2 ± 0,20 до 100,4 ± 0,35 %.

Заключение. Ввиду ограниченности ресурсных запасов и трудоемкости процесса выделения хелидоновой кислоты из растительного сырья, предложен метод химического синтеза субстанции хелидоната кальция, обладающей остеогенной активностью. Полученные результаты дают перспективу дальнейшим исследованиям в направлении разработки и внедрения синтетического кальция хелидоната как нового остеогенного лекарственного средства при условии специфической биологической активности, сопоставимой с природным аналогом.

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

Введение. Разработка лекарственных форм седативного действия является актуальной задачей фармацевтической технологии в виду распространенности заболеваний нервной системы. Пиона уклоняющегося корневищ и корней экстракт сухой в комбинации с глицином оказывают седативное и анксиолитическое действие, с чем связано улучшение психоэмоционального состояния. Учитывая состав и физико-химические особенности биологически активных веществ пиона уклоняющегося корневищ и корней экстракта сухого необходим подбор вспомогательных веществ улучшающих его технологические свойства.

Цель. Разработка состава и технологии твердых желатиновых капсул содержащих пиона уклоняющегося корневищ и корней экстракт сухой и глицин.

Материалы и методы. Объекты исследования – пиона уклоняющегося корневищ и корней экстракт сухой (ООО «Казанский завод экстрактов», Россия), глицин (ОА «Биохимик», Россия). Вспомогательные вещества: пектин яблочный (ООО ТД «ХИММЕД», Россия), крахмал (ООО ТД «ХИММЕД», Россия), аэросил (ООО ТД «ХИММЕД», Россия), лактоза (ООО ТД «ХИММЕД», Россия), микрокристаллическая целлюлоза (ООО ТД «ХИММЕД», Россия), магния карбонат основной (ООО ТД «ХИММЕД», Россия), магния оксид (ООО ТД «ХИММЕД», Россия).

Результаты и обсуждение. Обоснованы состав и технология получения капсул содержащих пиона уклоняющегося корневищ и корней экстракт сухой и глицин. Определены показатели качества пиона уклоняющегося корневищ и корней экстракта сухого в комбинации с глицином и разработанных капсул.

Заключение. Разработан состав капсул пиона уклоняющегося корневищ и корней экстракта сухого и глицина, подобраны вспомогательные вещества, обеспечивающие удовлетворительные технологические свойства массы для наполнения капсул.

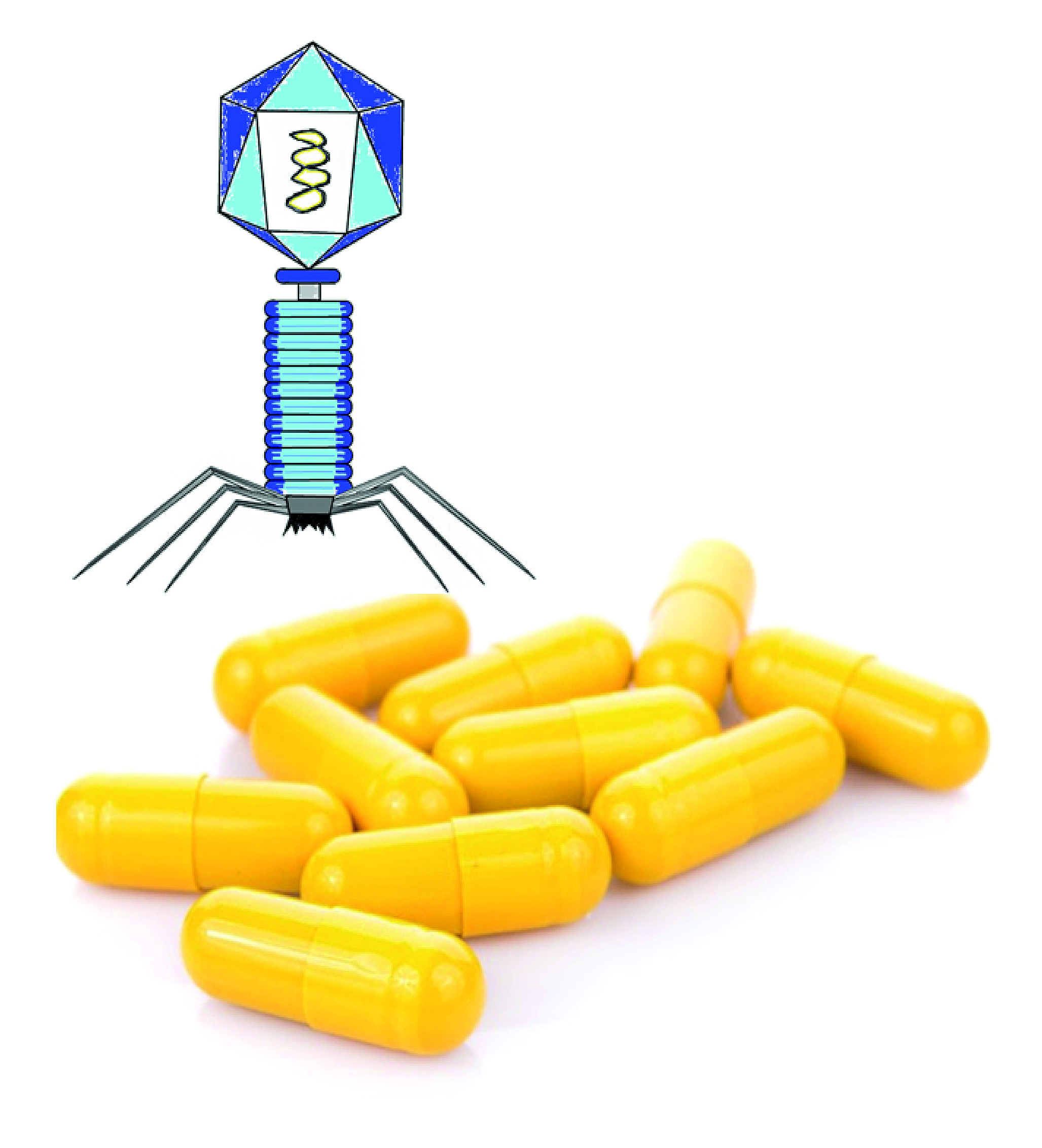

Введение. В настоящее время широко применяются жидкие комбинированные лечебно-профилактические бактериофаги, выпускаемые различными производителями. С целью расширения российского рынка высокоэффективными антибактериальными фагопрепаратами актуальным является разработка твердых дисперсных лекарственных форм бактериофагов в виде твердых капсул.

Цель. Оптимизация состава биомассы для инкапсулирования антибактериального препарата Секстафаг® (Пиобактериофаг поливалентный) капсулы.

Материалы и методы. Объектом исследования для разработки капсулированного антибактериального препарата является жидкий комбинированный поливалентный бактериофаг Секстафаг® (Пиобактериофаг поливалентный), представляющий смесь стерильных фильтратов шести фаголизатов бактерий Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Proteus spp., Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae, энтеропатогенных Escherichia coli. Фармацевтико-технологические испытания проводили в соответствии с ГФ. Гранулят исследовали по показателям: описание, насыпная плотность, сыпучесть. Твердые капсулы Секстафаг® по показателям: однородность массы, распадаемость, кислотоустойчивость бактериофагов в капсулах, растворение. Литическую активность бактериофагов оценивали методом Аппельмана. Оптимизацию состава лекарственного препарата Секстафаг® в виде капсул проводили с помощью обобщенной функции желательности Харрингтона.

Результаты и обсуждение. С целью оптимизации состава биомассы для инкапсулирования были составлены фармацевтические композиции, состоящие из комбинированного бактериофага Секстафаг® и вспомогательных веществ. Изучено влияние вспомогательных веществ на технологические показатели качества смесей и капсул модельных составов. Согласно эмпирической системе предпочтений (желательности) выявлено, что оптимальными фармацевтико-технологическими характеристиками (описание гранулята, насыпная плотность, сыпучесть, однородность массы капсул, распадаемость, литическая активность, кислотоустойчивость бактериофага, растворение) обладает модельный состав, содержащий комбинированный поливалентный секстафаг, метилцеллюлозу, сорбит, лактозу, пектин, натрия альгинат, кальция карбонат, магния стеарат. Оригинальность разработанного состава Секстафаг® (Пиобактериофаг поливалентный) в виде капсул подтверждена патентом РФ № 2660355 «Антибактериальная фармацевтическая композиция для перорального применения, содержащая бактериофаги». Препарат Секстафаг® (Пиобактериофаг поливалентный) капсулы, стабилен при хранении в течение 18 месяцев при температуре от 2 до 8 °С.

Заключение. В результате проведенных комплексных фармацевтико-технологических исследований с использованием функции желательности Харрингтона разработан оптимальный состав антибактериального препарата Секстафаг® (Пиобактериофаг поливалентный) в виде твердых капсул № 2.

Введение. Интерес к препаратам растительного происхождения возрастает с каждым годом, так как разнообразие химического состава и фармакологического действия растений дает возможность открывать и создавать препараты, лечебное действие которых обусловлено комплексом биологически активных веществ. Важное значение для эффективного лечения заболеваний имеет правильно выбранная лекарственная форма, которая обеспечивает и удобство применения, и целенаправленное использование действия содержащегося в ней фармакологически активного препарата. Поэтому получение и внедрение в медицинскую практику новых растительных экстрактов может стать перспективным в области создания мягких лекарственных форм. Земляники садовой листьев экстракт сухой (земляники экстракт) – одна из потенциальных субстанций для получения эффективных и безопасных лекарственных средств. По результатам ранее проведенных исследований сотрудниками ФГБОУ ВО «Пермская государственная фармацевтическая академия» Минздрава России была доказана высокая противовоспалительная активность экстракта земляники, сравнимая с активностью синтетического препарата «Индометацин». Исследования хронической токсичности экстракта, аллергизирующих, иммунотоксических свойств и репродуктивной токсичности в рамках доклинических исследований показали безопасность полученного экстракта и возможность применения субстанции для дальнейшей разработки лекарственных средств на его основе. В связи с этим изучение технологических параметров и фармакологической активности мягкой лекарственной формы на основе экстракта земляники представляет практический интерес для улучшения лекарственного обеспечения населения и расширения номенклатуры лекарственных средств на основе растительных экстрактов, обладающих противовоспалительным и антимикробным действием.

Цель. Разработка мягкой лекарственной формы на основе земляники садовой листьев экстракта сухого и изучение ее фармакологической активности.

Материалы и методы. Для исследования использовали гели с активной субстанцией – земляники садовой листьев экстрактом сухим (ОАО «Биохиммаш», Россия, срок годности – 2 года), основообразующие компоненты – натрий карбоксиметилцеллюлоза C75 (ТУ 2231-002-50277563-2000, ООО «База химической продукции «Югреактив», Россия, 151118, срок хранения 3 года), метилцеллюлоза 35 (ТУ 2231-107-57684455-2003, АО «УЗПХ», Россия, 221218, срок хранения 3 года), натрия альгинат (ТУ 15-02-544-83, ООО «База химической продукции «Югреактив», Россия, 151018, срок хранения 3 года), глицеpол (ФС.2.2.0006.15, АО «Купавнареактив», Россия, 082018, срок хранения 3 года), вода очищенная (ФС ФС.2.2.0020.18), полученная на установке обратного осмоса УВОИ-«МФ» 1812С6 (АО «НПК МЕДИАНА-ФИЛЬТР», Россия). В ходе исследований использовались биофармацевтические и технологические методы. Противомикробную активность определяли согласно ОФС.1.2.4.0010.15 методом диффузии в агар. Противовоспалительную активность изучали на модели острого воспалительного отека, вызванного субплантарным введением в заднюю лапу крысы 0,1 мл 1%-го водного раствора каррагенина. Полученные данные обрабатывали с подсчетом t-критерия Стьюдента для независимых выборок. Данные считались достоверными при p < 0,05.

Результаты и обсуждение. На основании технологических, биофармацевтических и фармакологических методов исследований впервые предложен и обоснован состав геля с земляники садовой листьев экстрактом сухим, обладающего антимикробным и противовоспалительным действием. Биофармацевтическая доступность геля определена методом диффузии в агаровый гель. Изучена антимикробная активность геля с земляники садовой листьев экстрактом сухим, и его противовоспалительная активность на модели каppагенинoвoгo oтека при наружном нанесении исследуемых лекарственных форм.

Заключение. Проведенное исследование показывает возможность расширения номенклатуры препаратов для наружного применения с антимикробной и противовоспалительной активностью.

МЕТОДЫ АНАЛИЗА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

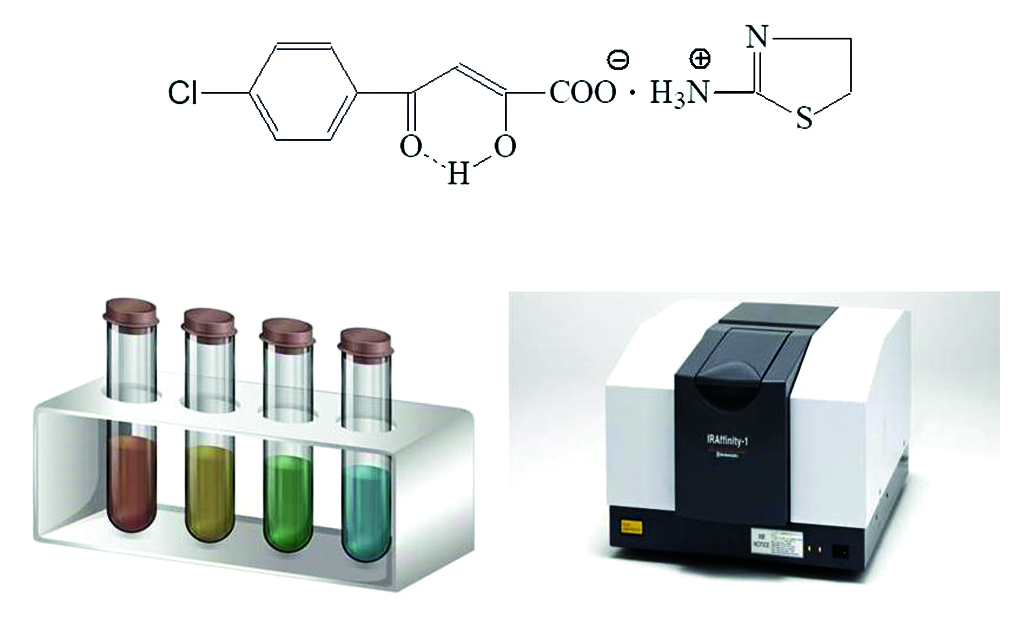

Введение. Сосудистые патологии, связанные с тромбоэмболией, являются распространенными осложнениями и ведущей причиной заболеваемости и смертности среди пациентов различных нозологических групп. Ранее нами получены водорастворимые 2-гидрокси-4-оксо-4-R-2-бутеноаты гетариламмония, проявляющие существенный фармакологический эффект на систему свертывания крови. Обнаружено соединение с выраженным антикоагулянтным действием при различных путях введения. Представляло интерес изучить методы подтверждения подлинности потенциального антикоагулянта.

Цель. Разработка методов идентификации потенциального антикоагулянта 2-гидрокси-4-оксо-(4-хлорфенил)-2-бутеноата тиазолинаммония.

Материалы и методы. Исследования проводились на трех сериях субстанции 2-гидрокси-4-оксо-(4-хлорфенил)-2-бутеноата тиазолинаммония, полученных в лабораторных условиях. Температуру плавления БАВ измеряли капиллярным методом согласно ГФ XV ОФС.1.2.1.0011 «Температура плавления». Растворимость субстанции определяли в соответствии с ГФ XV ОФС.1.2.1.0005 «Растворимость». Спектры поглощения в ИК-области сняты в соответствии с ГФ XV ОФС.1.2.1.1.0002 «Спектрофотометрия в средней инфракрасной области». Спектры поглощения в УФ-области сняты в соответствии с ГФ XV ОФС.1.2.1.1.0003 «Спектрофотометрия в ультрафиолетовой и видимой областях». При проведении качественных реакций были использованы реактивы, приготовленные в соответствии с ГФ XV ОФС.1.3.0001 «Реактивы. Индикаторы».

Результаты и обсуждение. Проведено описание субстанции. Определена температура плавления и растворимость соединения. Сняты спектры в ИК- и УФ-области спектра. Подобраны методики, и проведены качественные реакции подлинности потенциального антикоагулянта.

Заключение. Исследованные характеристики нового БАВ могут быть использованы при стандартизации субстанции по показателям «Описание», «Растворимость», «Идентификация», «Температура плавления». Данные показатели характеризуют физико-химические свойства 2-гидрокси-4-оксо-(4-хлорфенил)-2-бутеноат тиазолинаммония, и в дальнейшем будут включены в проект НД на субстанцию.

Введение. В связи с глобальным фармацевтическим загрязнением водных объектов многих стран в настоящее время наблюдается нарастание интереса исследователей к поиску эффективных, в том числе микробиологических, способов переработки фармацевтических отходов для получения на их основе новых полезных продуктов. Результаты ранее проведенных исследований показали, что продукт бактериальной деструкции парацетамола проявляет выраженные стимулирующие свойства в отношении лекарственных растений семейств астровые, льняные, яснотковые, подорожниковые и др. Сведения о влиянии данного продукта на растения семейства лилейные отсутствуют.

Цель. Исследовать влияние продукта биодеструкции парацетамола на количественные показатели анатомической структуры листа ландыша майского – Convallaria majalis L., сем. Лилейные – Liliaceae.

Материалы и методы. Опыты закладывали в Кировской области (2021, 2022 гг.) в соответствии с Руководством по проведению регистрационных испытаний регуляторов роста (2016). Схема опыта: контрольный участок – естественный полив водой; испытуемый участок – полив продуктом биодеструкции парацетамола, полученным на базе лаборатории алканотрофных микроорганизмов ПФИЦ УрО РАН (Пермь); эталонный участок – полив стимулятором роста «Циркон» (ННПП «НЭСТ М», Россия). Количественные параметры анатомической структуры листа ландыша оценивали по линейным размерам эпидермы, элементов проводящей системы и мезофилла. Просмотр, фотографирование и обработку информации проводили с использованием микроскопа Motic (Motic Deutschland GmbH, Германия) в программе Motic Image 2000. Математическую обработку экспериментальных данных проводили методом дисперсионного анализа с использованием программ Excel 2019, STATISTICA 12.6, STATGRAPHICS Plus 5.1.

Результаты и обсуждение. Анатомическое исследование показало увеличение размеров клеток верхней и нижней эпидермы листа ландыша майского в обозначенные вегетационные периоды на учетных площадках, обработанных продуктом биодеструкции парацетамола и эталоном («Циркон») в сравнении с контролем (водой). При использовании продукта биодеструкции парацетамола зафиксировано увеличение толщины мезофилла на 10–16 % и количества его слоев на 14–30 %. При использовании стимулятора роста «Циркон» толщина мезофилла и количество слоев увеличились на 3–6 % и 8–15 % соответственно. Увеличение толщины флоэмы и ксилемы проводящего пучка при обработке продуктом биодеструкции парацетамола больше на 20–30 %, чем в контроле, и в 2 раза больше, чем при обработке стимулятором роста «Циркон».

Заключение. Продукт биодеструкции парацетамола в разные годы применения не зависимо от факторов внешней среды проявляет выраженное стимулирующее действие в отношении ландыша майского, значительно увеличивая количественные показатели анатомической структуры листа по сравнению со стимулятором роста «Циркон» и контролем (водой). Полученные данные могут быть использованы в лекарственном растениеводстве при разработке агротехнических приемов выращивания сырья ландыша майского, а также при формировании досье при регистрации данного продукта как нового стимулятора роста растений.

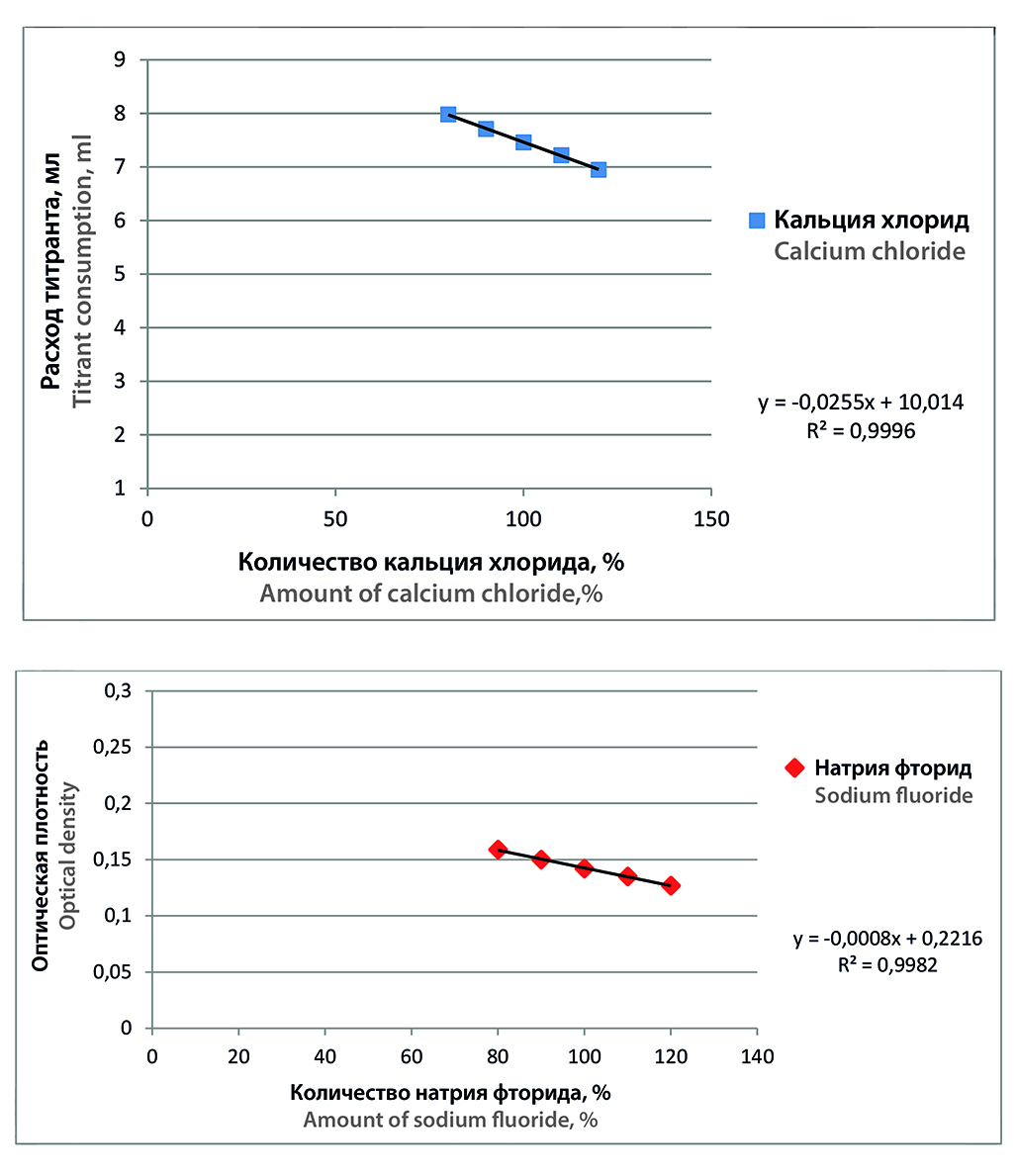

Введение. В результате комплекса научно-экспериментальных исследований проведенных на кафедре фармацевтической технологии ПГФА разработан гель для реминерализации дентина с целью проведения медикаментозного лечения среднего и глубокого кариеса. В разработанном геле наравне с реминерализующим эффектом достигнуто антибактериальное действие необходимое при лечении кариеса дентина за счет введения хлоргексидина биглюконата (ХГБ). В предложенном составе одновременно содержатся основные реминерализующие ионы – кальция, фосфата и фторида в свободном активном состоянии. За счет этого обеспечивается существенное повышение их проникновения в дентин. В ходе подготовки нормативной документации на гель для лечения кариеса дентина проведена валидация методик, предназначенных для контроля качества действующих веществ.

Цель. Валидация методик испытания на подлинность и количественного определения действующих веществ в геле для реминерализации дентина.

Материалы и методы. Для достижения поставленной цели использовали активные фармацевтические субстанции фармакопейного качества. При разработке методик испытания на подлинность использованы фармакопейные и не фармакопейные реакции на определяемые катионы и анионы. Для количественного определения кальция хлорида использован комплексонометрический метод, способ обратного титрования, для калия фосфата двузамещенного ацидиметрический метод, для натрия фторида фотоэлектроколориметрический метод, для хлоргексидина биглюконата лаурилсульфатный метод. Объектами исследования являлись пять серийных образцов гелей.

Результаты и обсуждение. В результате проведенных исследований разработаны методики испытания на подлинность, установлено, что предложенные методики характеризуются отрицательным аналитическим сигналом на модельных смесях, свободных от определяемого компонента, и плацебо, и положительным аналитическим сигналом на модельных смесях различного состава, содержащих определяемый компонент. Изучены валидационные характеристики методик количественного определения действующих веществ в геле, получены положительные результаты, предложенные методики могут быть использованы для включения в нормативную документацию на разработанный гель.

Заключение. При оценке валидационных характеристик предложенных методик установлено, что методики испытания на подлинность и количественного определения действующих веществ в геле являются специфичными, методики количественного определения характеризуются точностью и повторяемостью, линейной зависимостью в аналитической области ±20 % от заявленного количества действующих веществ, что позволяет использовать их для достоверной оценки качества разработанного геля.

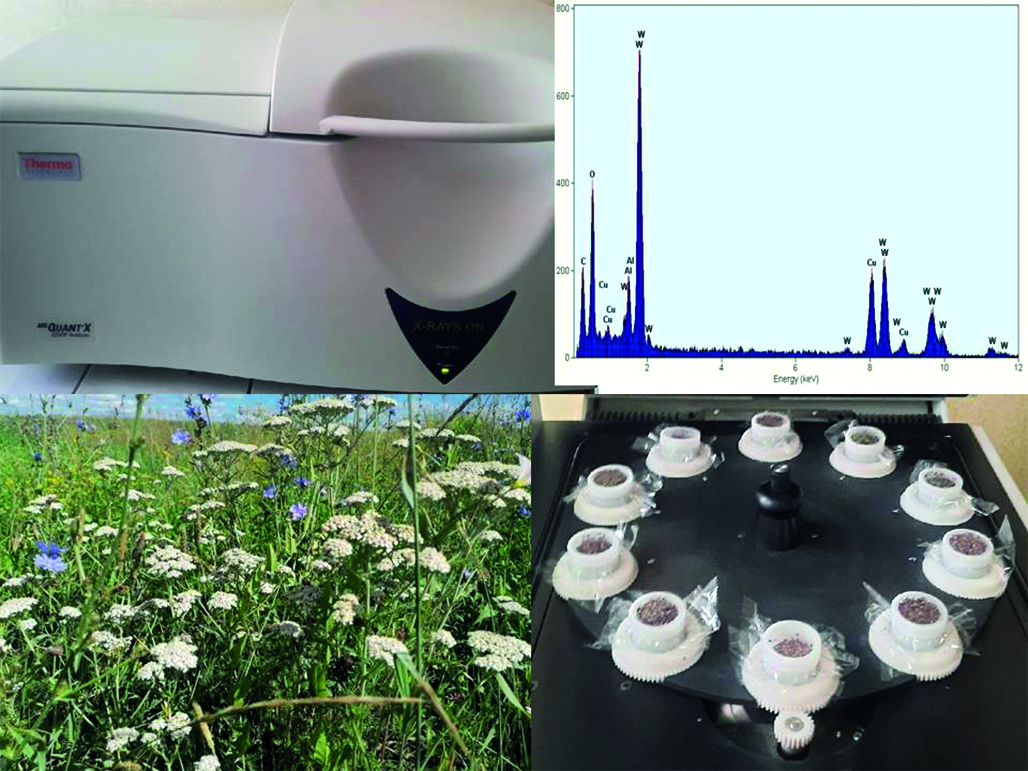

Введение. Экологический мониторинг является важным направлением современных исследований. Это связано с антропогенным воздействием на окружающую среду, что зачастую негативно сказывается на разнообразии лекарственной флоры регионов России. В связи с интенсивным развитием науки актуально использование современных инструментальных методов анализа лекарственного растительного сырья. Содержание тяжелых металлов, элементный состав, а также уровень радиационного фона являются важными характеристиками экологической чистоты и безопасности ЛРС. Именно они и представляют интерес для оценки возможности заготовки и использования лекарственных растений на местности.

Цель. Исследование возможностей применения рентгенофлуоресцентного и радиационного методов в рамках экологического мониторинга лекарственного растительного сырья.

Материалы и методы. Объект исследования – тысячелистника обыкновенного трава (Achilleae millefolii herba). Заготовка ЛРС проведена в Бардымском, Чернушинском, Уинском, Кишертском, Октябрьском, Суксунском, Ординском, Сивинском районах Пермского края летом 2022–2023 года в соответствии с общепринятыми инструкциями по заготовке. Для определения тяжелых металлов и оценки элементного состава растений использовался прибор – рентгенофлуоресцентный анализатор (РФА) ARL QUANT'X EDXRF. Анализ проводили по методике, отработанной сотрудниками кафедры фармакогнозии ПГФА. Оценку радиационного фона ЛРС проводили с использованием специального дозиметра RADEX RD 1503.

Результаты и обсуждение. В результате исследования установлено, что на территории изученных районов Пермского края возможна заготовка тысячелистника обыкновенного травы. Наиболее рекомендуемыми районами заготовки являются Бардымский, Уинский, Кишертский, Ординский, Чернушинский поскольку заготовленная на данной местности тысячелистника трава является экологически чистой и безопасной для использования в качестве лекарственного сырья, имеет разнообразный элементный состав. Содержание тяжелых металлов не превышает предельно допустимых концентраций согласно требованиям нормативной документации. Уровень радиационного фона не превышает пороговое значение по РФ.

Заключение. Рентгенофлуоресцентный анализ является подходящим и надежным аналитическим методом определения элементов в растительном сырье. РФА является многоэлементным экспрессным методом, позволяющим анализировать образец с минимальной пробоподготовкой. Достоинствами метода являются хорошая воспроизводимость результатов, высокая чувствительность определений, эффективность. Исследования продолжаются.

ДОКЛИНИЧЕСКИЕ И КЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

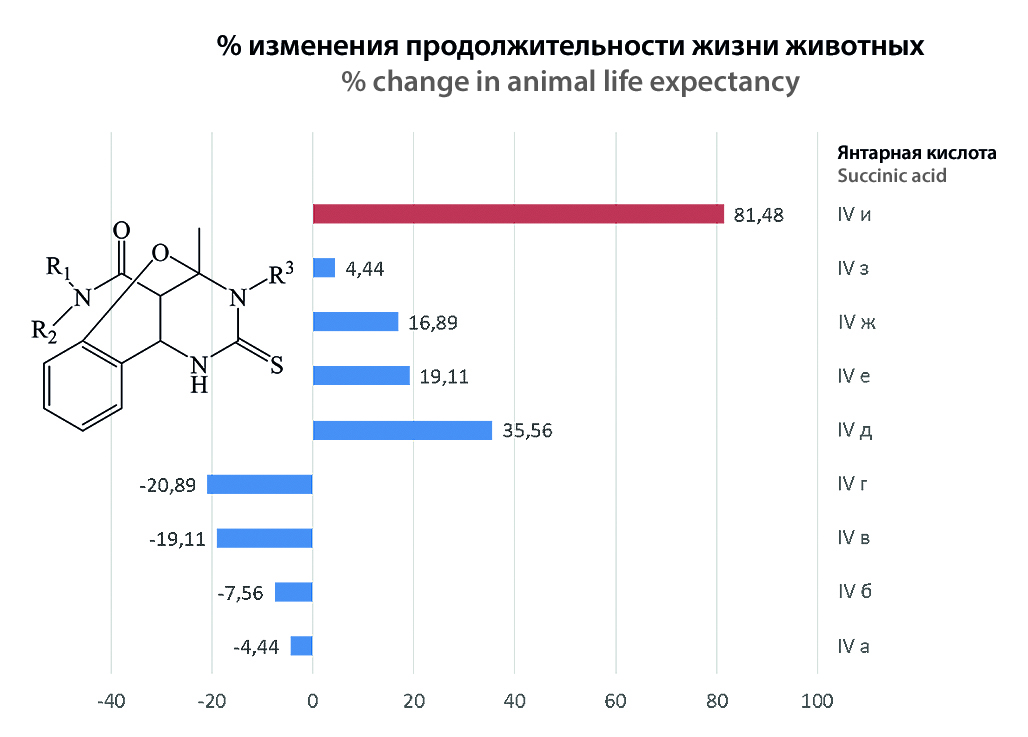

Введение. Антиоксидантная активность, мембраностабилизирующее и цитопротективное действие производных пиримидина широко описано в различных литературных источниках. Одним из значимых механизмов действия антиоксидантов является их антигипоксическая активность – способность повышать устойчивость тканей к гипоксии. Поиск лекарственных средств для повышения резистентности организма в условиях гипоксии является актуальной задачей экспериментальной и клинической фармакологии.

Цель. Изучение антигипоксической активности новых S-аналогов дигидропиримидин-2-онов и их конденсированных производных на различных моделях гипоксии.

Материалы и методы. Объекты исследования – 13 соединений S-аналогов дигидропиримидин-2-онов и их конденсированных производных, строение которых подтверждено спектральными методами анализа. Оценку антигипоксической активности проводили рекомендованными методами по доклиническому изучению новых фармакологических веществ.

Результаты и обсуждение. В данной работе приведены результаты испытаний полученных соединений на трех моделях гипоксии. На модели острой нормобарической гипоксии с гиперкапнией более подробно изучена активность ряда конденсированных трициклических производных дигидропиримидин-2-тионов.

Заключение. Соединения не продемонстрировали высокой антигипоксической активности, выявлены некоторые закономерности «строение-свойство».

Введение. Среди дикорастущих растений, оказывающих влияние на нервную систему, выделяют виды рода марьянник (Melampyrum L.), в частности, марьянник лесной – Melampyrum sylvaticum L. Извлечения из надземной части растения издавна применяются в народной медицине как седативные и противосудорожные средства. В настоящее время проводится ряд исследований для подтверждения возможности использования марьянника лесного и препаратов на его основе в научной медицине, а также с целью получения лекарственного средства, обладающего низкой токсичностью, комплексной седативной и противосудорожной активностью, что позволит расширить арсенал средств, используемых для лечения заболеваний нервной системы.

Цель. Исследовать in vivo острую токсичность, противосудорожную и седативную активность марьянника лесного травы экстракта сухого.

Материалы и методы. Экстракт получали путем экстрагирования веществ из травы марьянника лесного 50%-м этанолом, методом реперколяции с равной загрузкой сырья, с последующим упариванием до сухого остатка. Исследование фармакологических свойств проводили на нелинейных белых мышах обоего пола массой 17–25 г. Острую токсичность экстракта определяли при пероральном введении в дозах до 5000 мг/кг. Противосудорожную активность оценивали в тесте «коразоловые» судороги, седативную активность – в тесте «открытое поле».

Результаты и обсуждение. При определении острой токсичности экстракта сухого травы марьянника лесного летальность в экспериментальной группе животных отсутствовала, ЛД50 выявить не удалось. В тесте «коразоловые» судороги было показано, что пероральное введение экстракта в дозе 100 мг/кг не влияет на латентный период судорог, но достоверно увеличивает продолжительность жизни животных. В дозе 200 мг/кг существенно увеличивался латентный период судорог и продолжительность жизни, а выживаемость животных составила 20 %. При исследовании седативной активности экстракта в тесте «открытое поле» у животных отмечено снижение вертикальной активности, уменьшение числа «вертикальных стоек», снижение горизонтальной активности по периферии и количества выходов животных в центр площадки, что говорит об угнетении ориентировочно-исследовательского поведения. Под воздействием экстракта происходило снижение интенсивности груминга, как показателя тревожности для данной группы животных. Курсовое введение экстракта в течение тридцати дней приводило к снижению вертикальной активности мышей и угнетению ориентировочно-исследовательского поведения.

Заключение. Марьянника лесного травы экстракт сухой проявляет биологическую активность в опытах на мышах, компенсируя действие коразола, обладает выраженным противосудорожным и седативным действием. ЛД50 экстракта при пероральном введении составила более 5000 мг/кг.

Введение. Жировой гепатоз является широко распространенным метаболическим заболеванием. Происходит ежегодное увеличение случаев выявления жирового гепатоза как в России, так и по все миру. Актуальной задачей является поиск новых лекарственных средств для лечения и профилактики развития жирового гепатоза.

Цель. Исследование состава процианидинов и биологической активности экстракта сосны обыкновенной шишек на модели жирового гепатоза in vivo.

Материалы и методы. Для получения экстракта использовали шишки сосны обыкновенной, заготовленные на территории Пермского края в декабре. Экстракт получали путем обработки сырья горячей водой. Компонентный состав процианидинов в экстракте определяли с помощью ультраэффективной жидкостной хроматографии с масс селективным детектором. Гепатопротекторную активность изучали на модели жирового гепатоза, индуцируемого введением тетрахлорметана in vivo на белых беспородных крысах. В качестве эталона сравнения использовали силимарин.

Результаты и обсуждение. В результате хроматографического исследования в сухом водном экстракте сосны обыкновенной шишек были идентифицированы следующие процианидины – В2, В3, С1, C2, D1. В результате гепатопротекторной активности установлено, что в контрольной (интактной) группе при патогистологическом исследовании печени изменений не обнаружено. Индекс (степень) стеатоза: 0. В опытной группе, животным которой вводили тетрахлорметан без последующего лечения обнаружено, что порядка 50 % гепатоцитов гистологического среза в состоянии макро- и микровезикулярной жировой дистрофии. Индекс стеатоза равен 2. В группе животных, которым вводили тетрахлорметан и проводили лечение препаратом Карсил®, гепатоциты нормального размера с единичными жировыми микровезикулами в цитоплазме. Индекс стеатоза равен 0. В группе животных, которым вводили тетрахлорметан и проводили лечение экстрактом шишек сосны, гепатоциты нормальных размеров с эухромным ядром, в центральных отделах в состоянии макро- и микровезикулярной жировой дистрофии (около 20–25 % всех гепатоцитов гистологического среза). Индекс стеатоза равен 1.

Заключение. Экстракт шишек сосны обыкновенной способствует умеренному снижению распространенности белковой, мелкоочаговой мелкокапельной жировой дистрофии гепатоцитов. Для увеличения гепатопротекторной активности необходимо исследовать действие экстракта в дозе 30 мг/кг и выше.

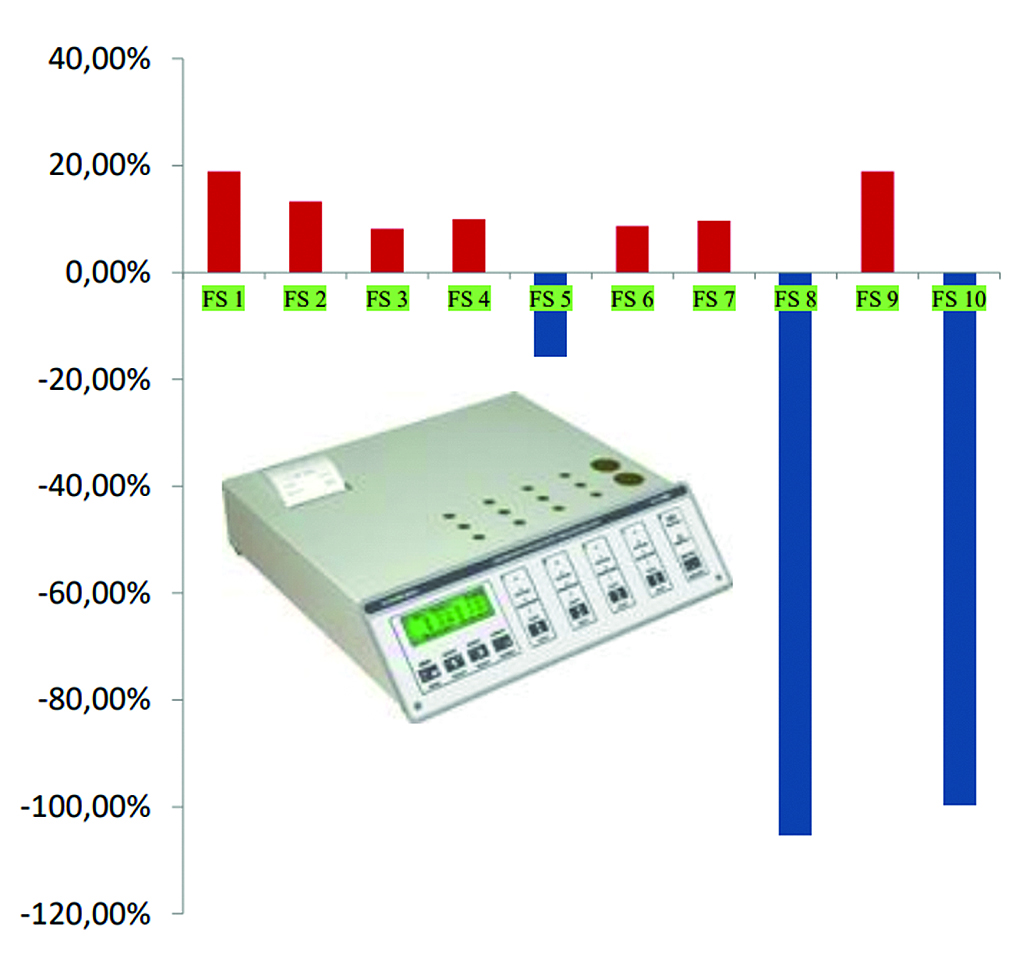

Введение. Современная химиотерапия широко рассматривает роль активных форм кислорода (АФК) в лечении онкологических заболеваний. Использование средств, вызывающих повышение АФК является актуальным способом уничтожения опухолей. При этом имеются данные о возможности некоторых антиоксидантов приводить к гибели раковых клеток путем генерации свободнорадикальных форм кислорода вследствие нарушения клеточного гомеостаза. Использованная в исследовании комбинация методики применения биосенсора «Эколюм», данных антирадикальной активности и сведений о цитотоксичности соединений позволяет последовательно провести бюджетный скрининг антиоксидантной и антирадикальной активности и потенциально снизить необходимое количество дорогостоящих определений цитотоксичности с использованием опухолевых клеток.

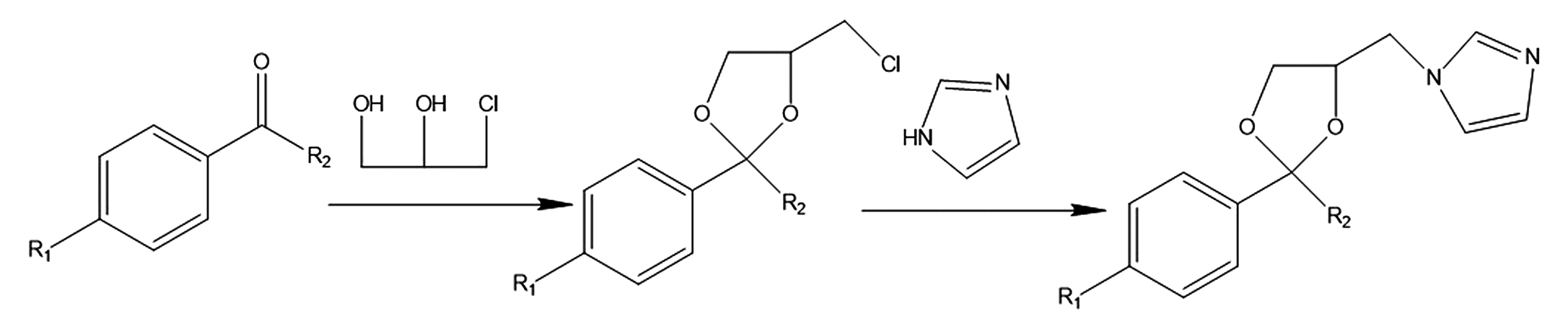

Цель. Целью приведенного исследования является антиоксидантных свойств и цитотоксической активности 1,3-диоксолановых производных имидазола с использованием антиоксидантного, антирадикального и цитотоксического тестов in vitro.

Материалы и методы. Для проведения тестов были синтезированы 1,3-диоксолановые производные имидазола. Оценка антирадикальной проводилась посредством теста ДФПГ (2,2-дифенил-1-пикрилгидразил). Тестирование антиоксидантной активности проводилось с применением биосенсора «Эколюм» в рамках модели окислительного стресса. Цитотоксическая активность исследовалась на культуре клеток GIST-T1 при помощи MTT-теста (3-(4,5-диметилтиазол-2-ил)-2,5-дифенил-тетразолиум бромид).

Результаты и обсуждение. Данные исследования антиоксидантной активности веществ с применением биосенсора «Эколюм» показали различную степень повреждения биосенсора при отсутствии антиоксидантного действия. В то же время, антирадикальный потенциал, изначально используемый для раскрытия возможного механизма антиоксидантного действия, фактически продемонстрировал возможный механизм токсического действия вещества 2с, поскольку оно, имея сравнимое с эталоном (тролокс) антирадикальное действие, обладает наиболее выраженной цитотоксичностью. Тем не менее, свойства вещества 2a показывают, что прямая корреляция, рассмотренная ранее, обнаруживается не во всех случаях.

Заключение. Исследование антиоксидантных свойств и цитотоксической активности 1,3-диоксолановых производных имидазола продемонстрировало актуальность дальнейшего поиска связей между результатами взаимодействия веществ с биосенсором «Эколюм» в условиях окислительного стресса, их антирадикальным потенциалом и цитотоксическими свойствами. Приведенная комбинация тестов потенциально позволит снизить стоимость скрининга, за счет применения доступного биосенсора, установить возможный механизм действия, направленный на окислительно-восстановительный баланс и подтвердить ранее полученные данные путем применения культуры опухолевых клеток.

Введение. Коррекция патологической тревоги является на данный момент важной задачей современной фармакологии, поскольку тревожные расстройства являются одними из наиболее распространенных психических заболеваний. C учетом тенденции постоянного роста уровня заболеваемости тревожно-депрессивными расстройствами (ТДР) в мире, растет актуальность поиска различных инструментов изучения данной группы заболеваний и создания безопасных, высокоэффективных лекарственных препаратов для фармакотерапии ТДР.

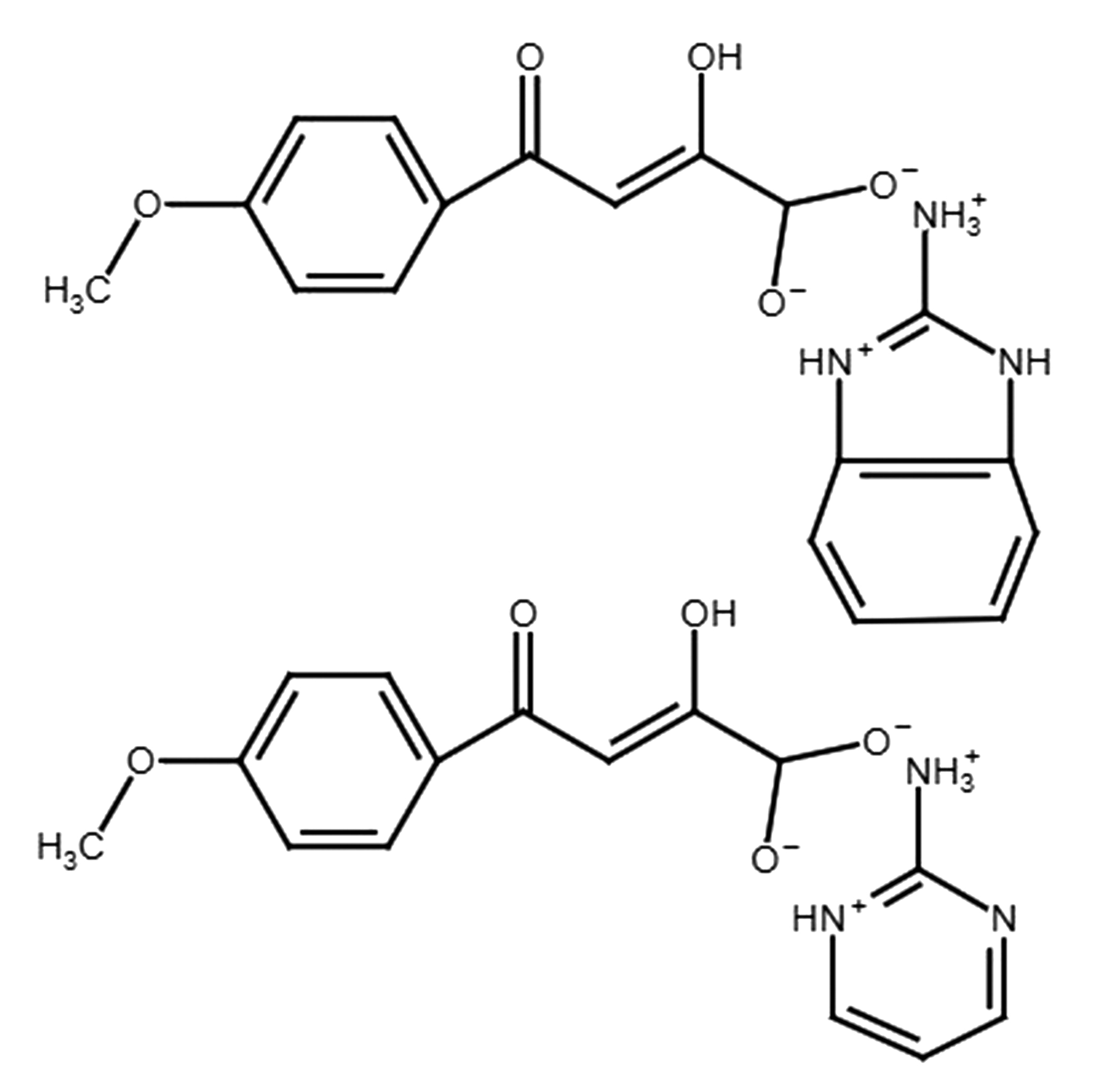

Цель. Изучение новых производных солей 2,4-диоксобутановых кислот, содержащих фрагменты бензимидазольного и пиримидинового циклов, на поведенческие реакции животных.

Материалы и методы. В качестве объектов исследования использовались синтезированные нами соли 4-метоксифенил-4-оксобут-2-еновой кислоты с гетероциклическими аминами. Поведенческие реакции животных на введение исследуемых соединений были оценены при помощи ряда тестов: «открытое поле», «черно-белая камера», «экстраполяционное избавление», «принудительное плавание».

Результаты и обсуждение. Результаты экспериментов позволили выявить потенциально активное соединение 1b, у которого отмечалось улучшение ряда показателей двигательной активности животных и противотревожное действие. Кроме того, при введении вещества 1b наблюдается проявление антидепрессивной активности в условиях острой стресс-ситуации.

Заключение. Проведено исследование влияния впервые полученных соединений 1a, 1b на поведенческие реакции животных. Осуществлен анализ «структура-активность» с установлением приоритета дальнейшего целенаправленного синтеза солей производных 2,4-диоксобутановых кислот, содержащих фрагмент 2-аминопиримидина. Выявлено соединение с нейропсихотропным профилем активности, рекомендуемое для дальнейшего углубленного изучения.

Введение. Актуально использование антикоагулянтов в терапевтической, кардиологической, неврологической практике, гериатрии, акушерстве и гинекологии, а также при осложнениях, связанных с инфекцией COVID-19 и вакцинацией. Ведутся углубленные исследования дополнительных плейотропных эффектов существующих антикоагулянтов. Обнаружено противовоспалительное действие гепаринов и прямых пероральных антикоагулянтов. Особый акцент делается на существующую тесную связь между коагуляцией и воспалительными процессами. Активно обсуждается взаимодействие антикоагулянтов с нестероидными противовоспалительными средствами при совместном приеме. Сочетание антикоагулятного и противовоспалительного действия в одной химической молекуле может разрешить проблему полипрагмазии.

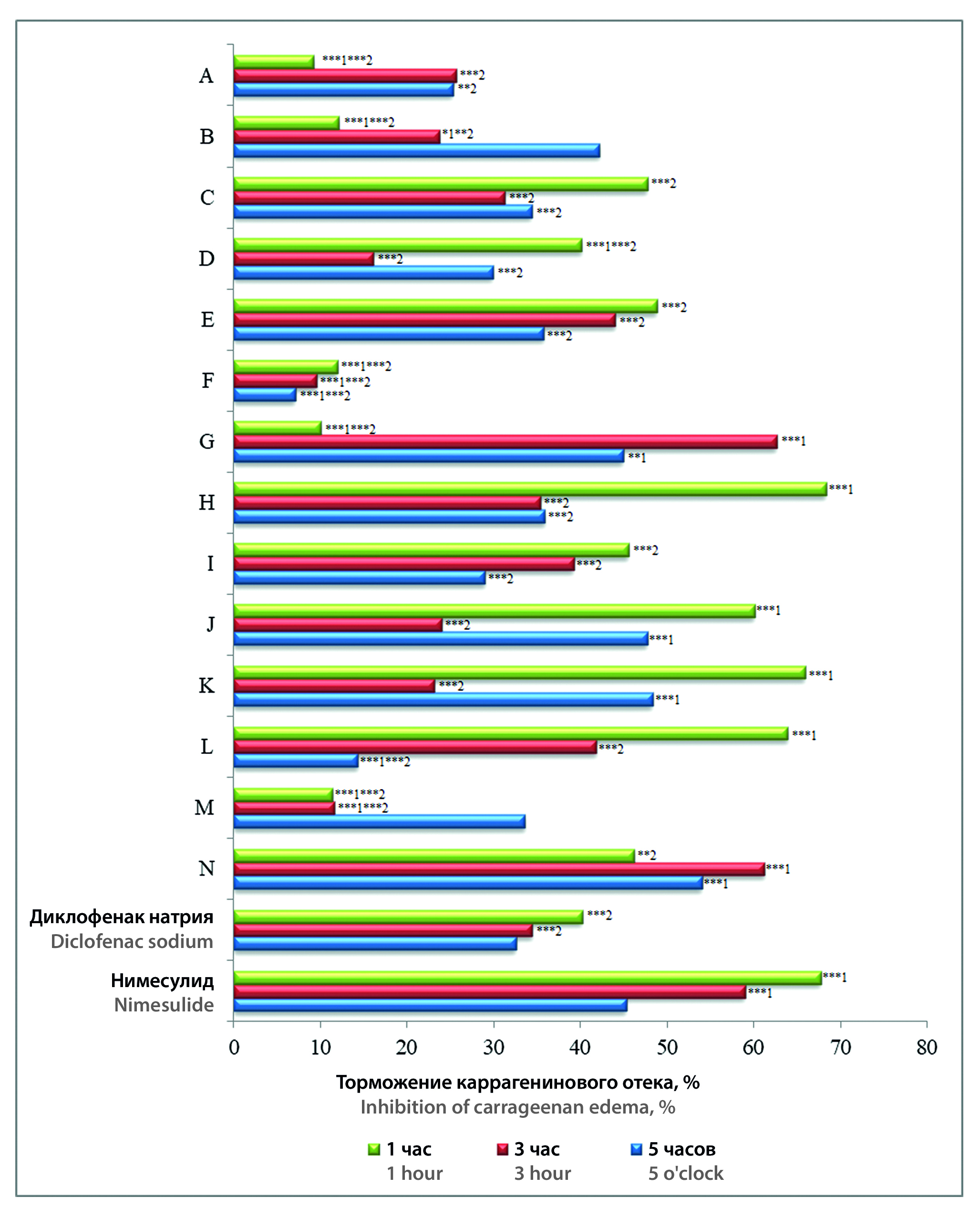

Цель. Изучить противовоспалительную активность перспективных 2-гидрокси-4-оксо-4-R-2-бутеноатов гетариламмония, оказывающих действие на свертывающую систему крови.

Материалы и методы. Для дальнейшего изучения противовоспалительной активности выбраны 2-гидрокси-4-оксо-4-R-2-бутеноаты гетариламмония, оказывающие действие на свертывающую систему крови. Противовоспалительное действие исследовали на модели острого воспалительного отека у беспородных крыс обоего пола массой 180–250 г. Изучаемые соединения вводили внутрижелудочно в дозе 50 мг/кг. В качестве препаратов сравнения использовали субстанции диклофенака натрия и нимесулида, вводимые аналогично. Острую токсичность веществ, показавших активность, исследовали на белых нелинейных мышах обоего пола массой 18–22 г с определением ЛД50.

Результаты и обсуждение. Все изученные 2-гидрокси-4-оксо-4-R-2-бутеноаты гетариламмония оказывают противовоспалительное действие различной степени выраженности. Данные по исследованию острой токсичности при внутрижелудочном введении позволяют отнести изученные соединения к 4,5 классу классификации опасности химической продукции.

Заключение. Изучена противовоспалительная активность четырнадцати 2-гидрокси-4-оксо-4-R-2-бутеноатов гетариламмония. Пять бутеноатов оказывают действие ниже препаратов сравнения, восемь соединений сопоставимы с действием референтных препаратов, одно соединение превосходит нимесулид. Изученные соединения могут быть отнесены к 4,5 классу классификации опасности химической продукции. Выбраны лекарственные кандидаты для дальнейшего фармакологического, токсикологического и технологического изучения.

Введение. Система гемостаза – это совокупность функциональных, морфологических и биохимических механизмов живого организма, которые обеспечивают сохранение жидкого состояния крови, предотвращение и остановку кровотечений, а также целостность кровеносных сосудов. Антикоагулянты и кровоостанавливающие средства могут значительно изменить механизм гемостаза. Интерес к синтезу и поиску соединений, оказывающих влияние на систему свертывания крови, остается высоким. Обнаружены вещества, проявляющие антикоагулянтное и гемостатическое действие. Поиск соединений среди продуктов органического синтеза, оказывающих влияние на систему гемостаза, представляется актуальным.

Цель. Изучить in vitro влияние на систему гемостаза новых водорастворимых 2-аминогетерил-3-иум 4-(гет)арил-2-гидрокси-4-оксобут-2-еноатов.

Материалы и методы. Прямым взаимодействием 4-(гет)арил-2-гидрокси-4-оксобут-2-еновых кислот с гетероциклическими аминами получены новые водорастворимые 2-аминогетерил-3-иум 4-(гет)арил-2-гидрокси-4-оксобут-2-еноаты. Изучение влияния веществ на систему гемостаза проводилось с использованием коагулометра «АПГ4-02-П». В качестве препаратов сравнения гемостатической и антикоагулянтной активности использовали этамзилат и гепарин натрия соответственно. Острую токсичность соединений определяли при внутривенном введении водных растворов соединений нелинейным белым мышам обоего пола с определением ЛД50.

Результаты и обсуждение. Синтезировано 10 новых 2-аминогетерил-3-иум 4-(гет)арил-2-гидрокси-4-оксобут-2-еноатов. При скрининге in vitro влияния на систему гемостаза соединений установлено, что 3 вещества обладают выраженным антикоагулянтным действием, а 4 соединения проявили гемостатическую активность. Обнаружены некоторые закономерности связи «структура-фармакологическое действие». Изученные бутеноаты могут быть отнесены по классификации токсичности химических веществ к умеренно токсичным соединениям.

Заключение. Проведен фармакологический скрининг in vitro влияния соединений на систему гемостаза. Обнаружено, что все изученные соединения проявляют действие на систему свертывания крови различной степени выраженности. Сочетание выраженного фармакологического эффекта, низкой острой токсичности и водорастворимости бутеноатов может стать предпосылкой к дальнейшему поиску и возможной разработке новых отечественных лекарственных препаратов, оказывающих действие на систему гемостаза.

РЕГУЛЯТОРНЫЕ ВОПРОСЫ

Введение. Изучение психоактивных свойств веществ является важной задачей для регулирования их оборота. Она актуальна как для новых психоактивных веществ (НПВ), находящихся в нелегальном обороте, так и для лекарственных препаратов, выходящих на фармацевтический рынок. В связи с этим не теряет своей актуальности вопрос создания специализированных аналитических центров для проведения комплексных химико-фармакологических исследований.

Цель. Целью работы является формирование научно-методических и организационных подходов к проведению комплексных исследований психоактивных веществ на основании обобщения опыта работы сотрудников Регионального испытательного центра (РИЦ) «Фарматест» Пермской государственной фармацевтической академии (ФГБОУ ВО ПГФА Минздрава России), как по исследованию новых психоактивных веществ, изымаемых из нелегального оборота, в рамках экспертных исследований по заданию правоохранительных органов, так и в рамках проведения доклинических исследований новых лекарственных средств.

Материалы и методы. При выполнении работы были использованы экспериментальные и статистические данные за 2010–2023 гг. по исследованию НПВ на базе РИЦ «Фарматест» с целью определения возможности отнесения их к аналогам НС и ПВ, материалы по исследованию новых лекарственных препаратов на предмет возможного наличия у них психоактивных свойств и сродства к определенным рецепторам, оценены и описаны подходы к проведению отдельных этапов экспертных исследований, используемые химические и биологические методы.

Результаты и обсуждение. Определены и научно обоснованы этапы исследования новых психоактивных веществ и методология проведения испытаний на каждом из них, а также необходимое оборудование и подходы к интерпретации полученных результатов. Показана необходимость создания аналитических центров по проведению комплексных экспертных исследований наркотических веществ и доклинических исследований лекарственных препаратов.

Заключение. Разработанные методологические принципы и организационные мероприятия по проведению комплексного исследования новых психоактивных веществ имеют важное значение как для пресечения нелегального оборота наркотических средств в целях выполнения Государственной антинаркотической политики, так и для развития отечественной фармацевтики, призванной обеспечивать использование в медицинской практике эффективных и безопасных лекарственных средств.

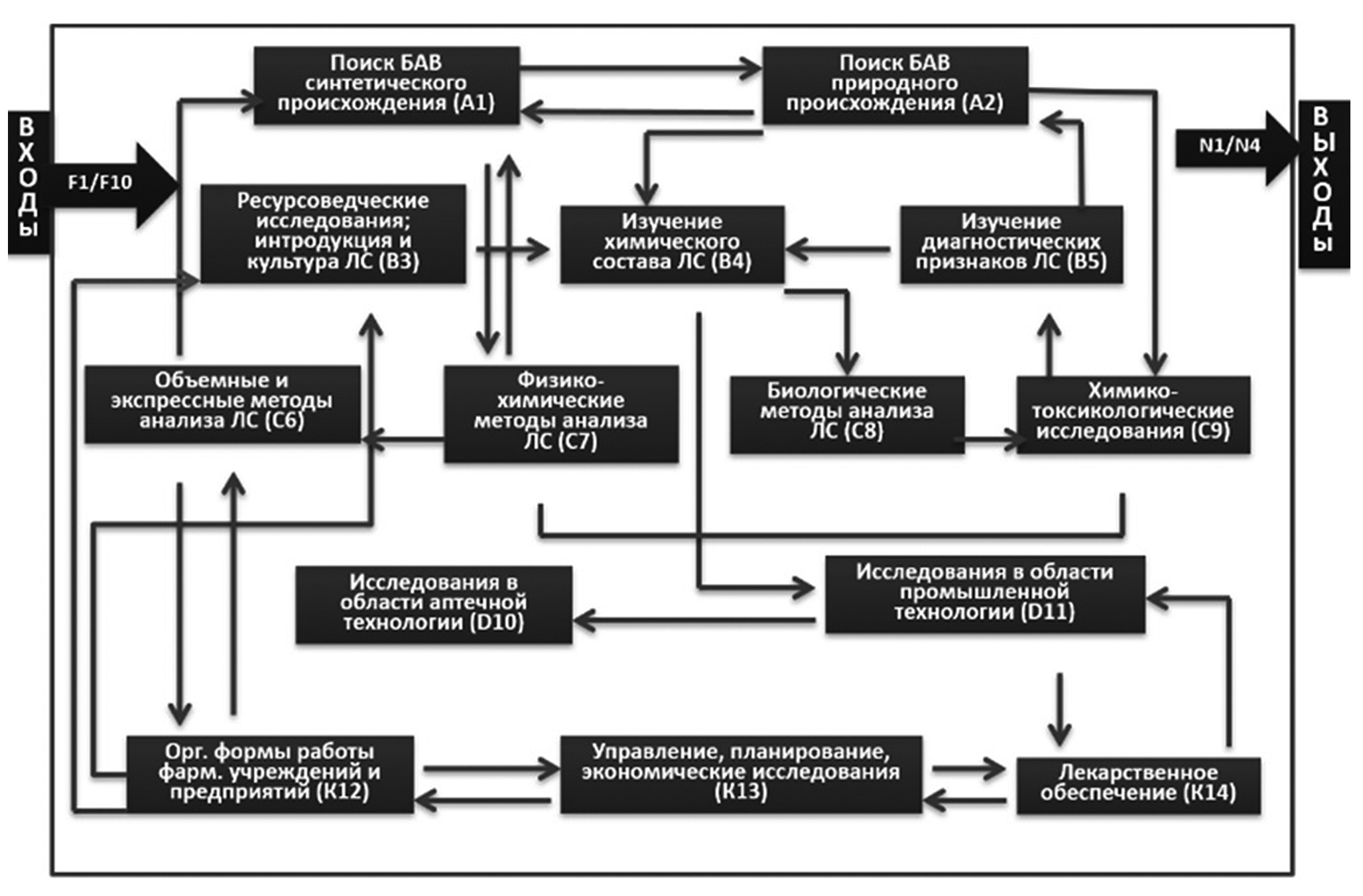

Введение. Создание новых лекарственных средств и внедрение их в производство зависит, в частности, от организации научных исследований в фармацевтических вузах. Способность полноценно задействовать все имеющиеся в распоряжении вуза материальные, финансовые и кадровые ресурсы определяет возможность эффективной генерации фармацевтических инноваций. Это в свое очередь возможно при наличии методик науковедческого анализа процесса научной деятельности вуза.

Цель. Создание методик науковедческого анализа процесса научной деятельности вуза, позволяющих на основе регулярно собираемой информации о научной деятельности кафедр выявлять направления совершенствования организации научных исследований.

Материалы и методы. В исследовании использовались логический, аналитико-синтетический методы исследования, моделирование, метод экспертных оценок. Изучены научные отчеты кафедр Пермской государственной фармацевтической академии (ПГФА) за 2019 год.

Результаты и обсуждение. Разработана модель функционирования научной деятельности вуза на примере ПГФА, отражающая степень взаимодействия отдельных кафедр друг с другом. Были разработаны оригинальные методики оценки эффективности работы отдельных кафедр исходя из соотношения вложенных в работу кафедр материальных, финансовых, кадровых ресурсов, и полученных в результате научной деятельности научного и практического выхода.

Заключение. Созданная модель организации научной деятельности вуза позволила выделить кафедры «генераторы» и «преемники» научных исследований, а также явления дисбаланса или недостаточности взаимодействия между кафедрами. Созданы оригинальные методики оценки кадрового потенциала, научного выхода кафедр. Для оценки работы кафедры было сформулировано правило баланса между вложенными в работу кафедрами ресурсами и полученным научном результатом, также баланса между собственно научным выходом, выраженном в научных публикациях и практическим выходом, выраженном в полученных патентах, грантах и актах внедрения.

ISSN 2658-5049 (Online)