ОТ РЕДАКЦИИ

31 мая 2024 года, в шестой раз в Конгресс-Центре ТПП РФ состоялась премия «Russian Business Guide. ЛЮДИ ГОДА». Торжественное мероприятие проводится при поддержке Торгово-промышленной палаты РФ.

Представляем вашему вниманию новое интервью в рамках цикла «Мнение лидеров». Вторым гостем цикла стал руководитель медицинского департамента ГЕРОФАРМ Игорь Евгеньевич Макаренко.

В первой части работы представлены известные, ставшие хрестоматийными, а также новые, установленные в последнее время факты об истории возникновения и становления Аптекарского приказа как структуры государственного управления отечественной медициной. Отмечены ученые – историки медицины, внесшие особый вклад в изучение истории российской фармации и Аптекарского приказа, в частности. Указана особая роль В. Рихтера, Н. Е. Мамонова и Н. Я. Новомбергского в поиске, исследовании, подготовке к печати документов Аптекарского приказа. Несмотря на более чем 200-летнее изучение корпуса документов Приказа, споры о времени его организации продолжаются до настоящего времени. До сих пор обсуждаются структура и функции этой организации в общей структуре Московского государства.

Использование ИК-спектроскопии в контроле качества лекарственных средств регламентировано Государственной Фармакопеей РФ, Фармакопеей США и Европейской Фармакопеей. ГК «Лабконцепт» – ведущий поставщик и производитель аналитического и общелабораторного оборудования предлагает ИК-Фурье спектрометры серии i-Red 7800 под собственным брендом SILab. ИК-фурье спектрометры серии i-Red 7800 поставляются с широким набором дополнительных принадлежностей – кюветами для жидких, газообразных проб, приставками НПВО и МНПВО, приставкой диффузного отражения, пресс-формой для изготовления таблеток, держателем твердых образцов и пленок, ИК-микроскопом и др., позволяющих решать любые задачи по идентификации, оценке качества фармацевтической субстанции, проведению количественного анализа.

МЕРОПРИЯТИЯ

Двухдневный конгресс «Разработка и регистрация лекарственных средств» прошел 27 и 28 февраля 2024 года в Сеченовском университете в Москве. Организаторами конгресса традиционно выступают Центр Фармацевтической Аналитики и журнал «Разработка и регистрация лекарственных средств». Мероприятие посетили 170+ слушателей, с нами были более 60 докладчиков, нас поддержали 20+ партнеров.

ПОИСК И РАЗРАБОТКА НОВЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

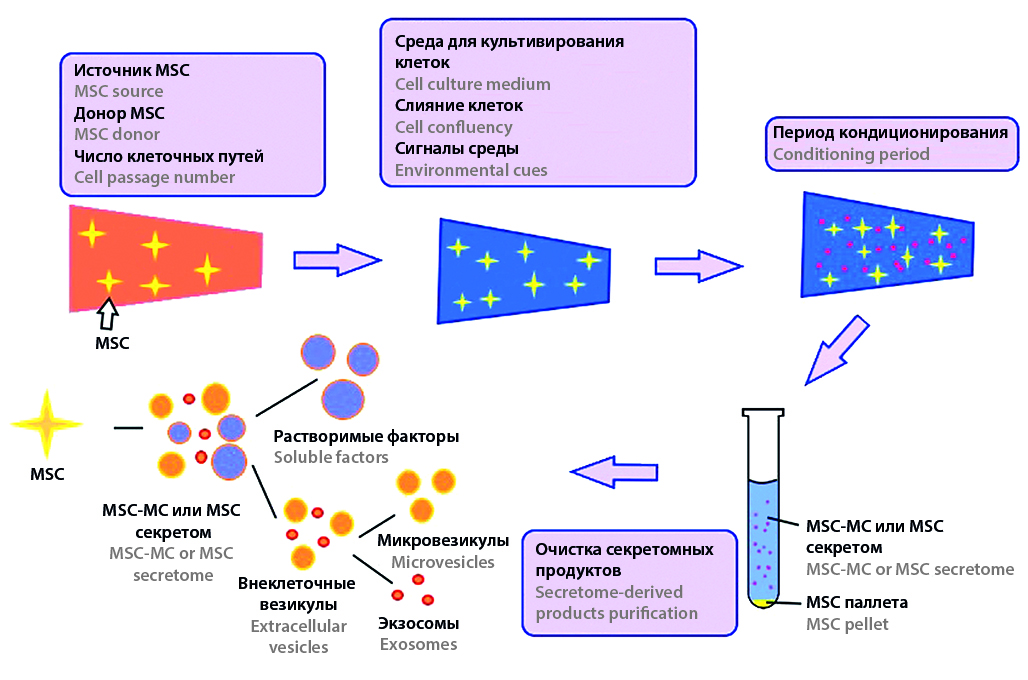

Введение. Cекретом мезенхимальных стволовых клеток (СМСК) находит широкое применение в практической медицине. Он используется за счет своих иммунномодулирующих и регенеративных свойств в лечении аутоиммунных, иммуноопосредованных, а также некоторых других заболеваний благодаря противовоспалительному, нейропротективному и регенерирующему действию. В последние годы возрос интерес к разработке средств для наружного применения, содержащих СМСК. Подобные препараты планируется применять в лечении диабетических ран, для регенерации кожи, лечения воспалительных заболеваний, а также алопеции. Имеются множественные исследования, подтверждающие значительный потенциал для применения СМСК в дерматологии и косметологии. Целью данного обзора являлось изучение потенциала использования кондиционной среды в составе лекарственных средств для наружного применения, подходов к стандартизации СМСК в качестве фармацевтической субстанции и методов увеличения ее чрескожной доставки.

Текст. СМСК как активный фармацевтический ингредиент представляет собой прозрачную жидкость от желтого до оранжевого цвета с характерным запахом. рН готового к введению в композиции СМСК составляет от 7,0 до 7,5, что позволяет использовать его в средствах для местного и наружного применения без добавления стабилизаторов или корректоров рН. Проблемы доставки СМСК через эпидермис чаще всего решают помещением секретома в гидрогели, использованием экзосом или технологии с использованием микроигл. С 2022 года после внесения изменений на законодательном уровне были приняты меры по регистрации и внедрению в клиническую практику отечественных препаратов на основе клеточных продуктов. Однако, как показал анализ, до появления оригинальных лекарственных средств на основе СМСК пройдет еще некоторое время. На сегодняшний день в Российской Федерации производятся продукты, относящиеся к косметическим средствам и ветеринарным препаратам, а также зоокосметическим средствам.

Заключение. СМСК может быть использован в качестве субстанции для потенциального лечения широкого спектра острых и хронических заболеваний. Но несмотря на большое количество положительных результатов применения СМСК в заживлении ран у животных, а также клинических исследований по изучению влияния на регенерацию кожи, отсутствуют исследования его безопасности, эффективности и стандартизации процесса производства фармацевтической субстанции.

Введение. Арония Мичурина (Aronia × mitschurinii A.K. Skvortsov & Maitul) – вид, полученный путем скрещивания аронии черноплодной (Aronia melanocarpa (Michx.) Elliott) и рябины обыкновенной (Sorbus aucuparia L.). Данное растение более широко известно в литературе как рябина черноплодная. Арония Мичурина активно культивируется на территории Российской Федерации (РФ) и стран ближнего зарубежья для получения основного сырья – плодов. Не следует путать рябину черноплодную с аронией черноплодной, которая не произрастает в диком виде и практически не культивируется в РФ ввиду несъедобности плодов и малого декоративного значения растения. Листья, в отличие от плодов, рябины черноплодной пока не используются в качестве лекарственного растительного сырья (ЛРС). Однако, по предварительным исследованиям, являются перспективным источником БАВ (дубильные вещества, флавоноиды, лейкоантоцианы, витамины, комплекс микроэлементов и др.), проявляющих вяжущую, антиокислительную и противовоспалительную активность. Поэтому актуальной задачей является разработка показателей подлинности сырья по присутствию основных групп БАВ, а также методик и нормативов их количественного содержания для формирования проекта нормативной документации на листья аронии Мичурина.

Цель. Целью исследования являлось изучение профиля биологически активных веществ листьев аронии Мичурина, произрастающей на территории Центрального Черноземья РФ, для определения целевых групп, определяющих фармакологическую активность данного сырья.

Материалы и методы. Листья аронии Мичурина для исследования заготавливали в период технической зрелости плодов (август – сентябрь 2023 г.) от растения, культивируемого на территории г. Мичуринска (Тамбовской области), и высушивали. Проводили первичный скрининг на присутствие отдельных групп БАВ в листьях аронии Мичурина, применяя известные качественные реакции. Состав флавоноидов определяли методом тонкослойной хроматографии. Количественное определение основных групп БАВ проводили по известным методикам с применением современных физико-химических методов спектрофотометрии и капиллярного электрофореза.

Результаты и обсуждение. В листьях аронии Мичурина обнаружены дубильные вещества, флавоноиды, спирторастворимые сапонины, лейкоантоцианы, аминокислоты, аскорбиновая кислота и полисахариды в форме слизей. Алкалоиды обнаружены не были. При ТСХ-анализе флавоноидов обнаруживалось не менее 4 зон адсорбции с флуоресценцией желто-зеленого цвета, одна из которых идентифицирована как рутин. Содержание тиамина в листьях составило 0,99 ± 0,084 мг/кг; рибофлавина – 0,43 ± 0,025 мг/кг; холина – 44,4 ± 3,9 мг/кг; экстрактивных веществ – 31,52 ± 0,22 %; суммы флавоноидов в пересчете на рутин – 3,48 ± 0,21 %; суммы дубильных веществ в пересчете на катехин – 8,63 ± 0,32 %; суммы антоцианов в пересчете на цианидин-3-О-глюкозид – 11,62 ± 0,69 %. В листьях аронии Мичурина выявлено 17 аминокислот (суммарное содержание 5,88 %), 7 из них являются незаменимыми (2,71 %). Преобладающими аминокислотами являются лейцин и глутаминовая кислота – 18,37 и 10,88 % от суммарного содержания аминокислот соответственно. Определено также количественное содержание восьми свободных органических кислот (суммарное содержание 0,49 %). Преобладающими кислотами являются лимонная, яблочная и сорбиновая.

Заключение. В качестве целевых групп БАВ, отвечающих за фармакологическую активность аронии Мичурина листьев, наиболее рационально рассматривать комплекс полифенолов (флавоноиды, антоциановые соединения и дубильные вещества), содержание которых достаточно высоко. Согласно спектральным характеристикам доминирующими БАВ в сумме флавоноидов, дубильных веществ и антоцианов являются рутин, катехин и цианидин-3-О-глюкозид соответственно. Данный вид сырья может рассматривается как перспективный источник БАВ с целью дальнейшего получения лекарственных растительных препаратов с антиоксидантным, капилляропротекторным, вяжущим и противовоспалительным действием.

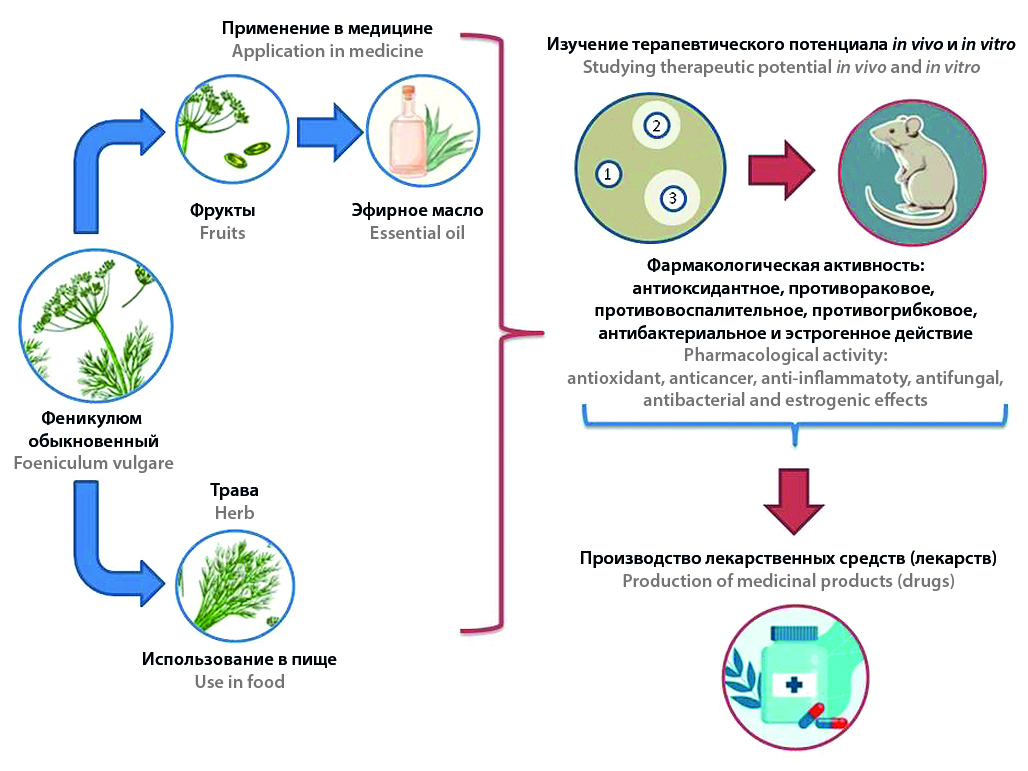

Введение. Foeniculum vulgare Mill., широко известный как фенхель обыкновенный или укроп аптечный, весьма распространен как одно из старейших в мире пряных растений, имеющих существенное экономическое значение и нашедших широкое применение в фармацевтической промышленности. В медицинской практике используются главным образом плоды данного растения, которые включены в Государственную фармакопею XIV издания и являются источником эфирного масла. Применяются в виде настоя в качестве спазмолитического и ветрогонного средства. В пищу используется трава фенхеля, собранная до цветения, а также плоды, стебли и соцветия растения – в качестве приправы.

Текст. Целью этого исследования является обобщение научных трудов о морфологических характеристиках, фитохимических соединениях, терапевтических свойствах и основных механизмах фармакологической активности F. vulgare. Был проведен систематический поиск литературы с использованием релевантных ключевых слов, таких как «фенхель», «Foeniculum vulgare Mill.», «терапевтический» и «фармакология», в известных базах данных, включая ScienceDirect, Scopus, EBSCO и Medline. Поиск охватывал статьи, опубликованные до 25 апреля 2023 года в доступных журналах. Результаты исследования показали, что фенхель обладает широким спектром фармакологических свойств, включая антиоксидантное, противораковое, противовоспалительное, противогрибковое, антибактериальное и эстрогенное действие. Эти эффекты можно объяснить присутствием ароматических соединений, в частности анетола, эстрагола и фенхона, которые в изобилии содержатся в фенхеле.

Заключение. Разнообразные фармакологические свойства и богатый химический состав фенхеля делают его перспективным сырьем для разработки новых лекарственных препаратов. Дальнейшее изучение терапевтического потенциала фенхеля с помощью исследований in vivo и in vitro будет способствовать установлению механизмов фармакологического действия биологически активных веществ (БАВ) фенхеля.

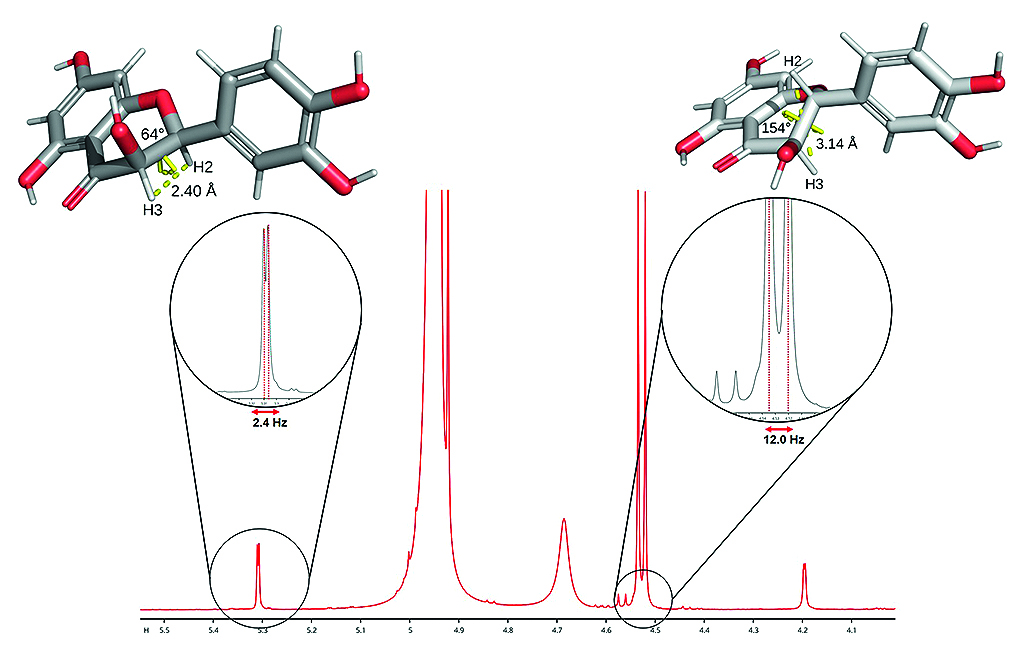

Введение. Структура дигидрокверцетина (ДКВ) характеризуется наличием двух центров хиральности в положениях 2 и 3 бензопиранонового цикла, что обуславливает возможность существования диастереомеров: транс- и цис-изомеров. Таким образом, разработка аналитических подходов к качественному и количественному контролю диастереомеров ДКВ в субстанции является необходимой для обеспечения безопасности пациентов. Спектроскопия ядерного магнитного резонанса (ЯМР) – один из физико-химических методов, который можно использовать для решения этой задачи.

Цель. Целью данного исследования было накопление аналитических и структурных характеристик цис-ДКВ при помощи спектроскопии ЯМР сфероидной формы данного флавоноида.

Материалы и методы. Спектры 1D-ЯМР 1H, 1H,1H-COSY, 1H,1H-NOESY и 1H,13C-HSQC были получены при 298 K на спектрометре, оборудованном датчиком тройного резонанса и работающем на частоте, составляющей 800 МГц на 1H. Число сканирований для каждого спектра составило 32. Время смешения в ходе эксперимента NOESY – 400 мс. Спектры 1H и 13C были проанализированы и отнесены при помощи программы CcpNmr. Торсионные углы рассчитаны по уравнению Карплуса.

Результаты и обсуждение. В транс-ДКВ величина химического сдвига для Н2 и Н3 составила 4,93 м.д. и 4,52 м.д., а для цис-ДКВ – 5,31 м.д. и 4,20 м.д. соответственно. Константы спин-спинового взаимодействия между атомами водорода в положениях 2 и 3 транс- и цис-изомеров были 12,00 Гц и 2,40 Гц соответственно. Таким образом, торсионные углы между этими атомами водорода составили 154° в транс-ДКВ и 64° в цис-ДКВ. Установлено, что сфероидная форма ДКВ содержит 12,53 % цис-изомера.

Заключение. Результаты исследования подтверждают возможность использования спектроскопии ЯМР для идентификации транс- и цис-ДКВ по величинам химических сдвигов кросс-пиков Н2 и Н3. Другим важным результатом стало обнаружение большей селективности данного количественного метода анализа в сравнении с УФ-ВЭЖХ в отсутствие стандартного образца на цис-изомер. Одним из значимых результатов данного исследования для разработки лекарственных средств стало уточнение информации о структуре диастереомеров ДКВ в жидкой фазе.

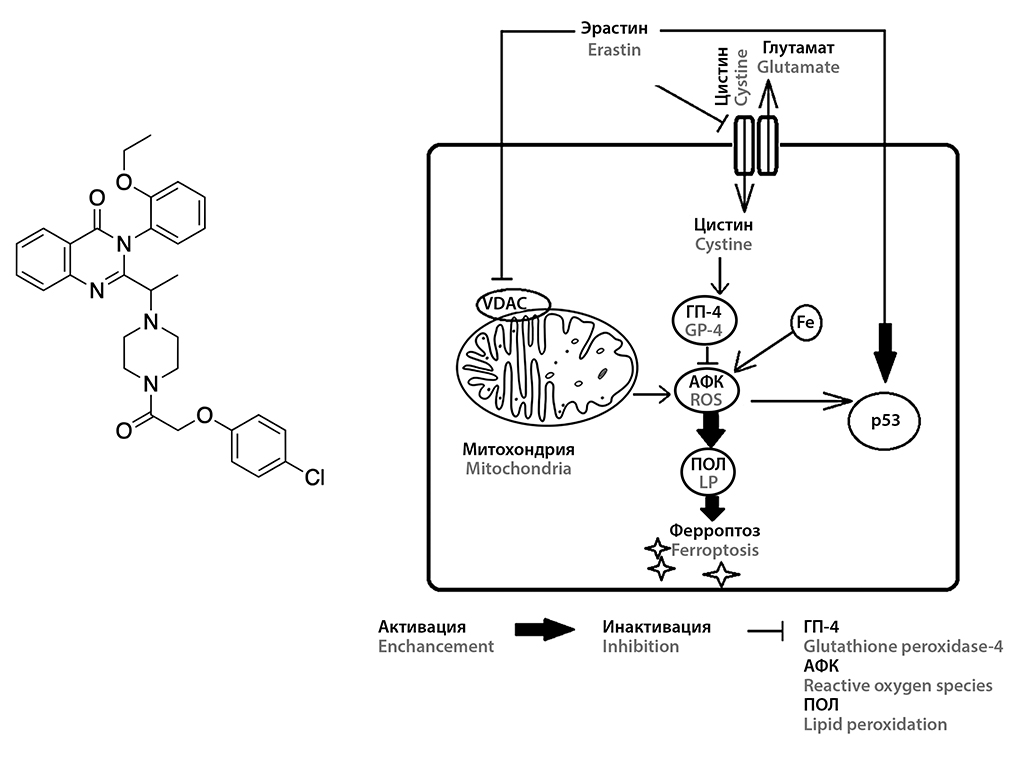

Введение. Повышение эффективности химиотерапии – нетривиальная задача современной онкологии. Для ее успешного решения требуются знания во многих областях, в том числе в сфере физиологии, патологии, клинической онкологии, фармакологии и др. Поиск малых молекул, избирательно убивающих опухолевые клетки, привел к случайному обнаружению эрастина.

Текст. Эрастин – это уникальная молекула, имеющая в своей структуре хиназолиновый фрагмент. Не так давно стало известно, что противоопухолевый эффект данного соединения обусловлен индукцией ферроптоза – железозависимой формы клеточной гибели, обусловленной перекисным окислением липидов. Причем эрастин способен вызывать ферроптоз через различные биохимические пути, включая блокирование цистин-глутаматного транспортного канала клеточной мембраны и потенциалзависимого анионного канала митохондрий, а также активацию белка p53. Настоящий обзор освещает современное состояние исследований в области применения эрастина и его аналогов для лечения злокачественных образований.

Заключение. Фармакологическая индукция ферроптоза эрастином и его аналогами представляет собой перспективное направление в химиотерапии рака. Кроме того, эрастин и его аналоги способны повышать чувствительность к химиотерапии и лучевой терапии, что позволяет говорить о возможности их применения в комбинированном лечении злокачественных новообразований.

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

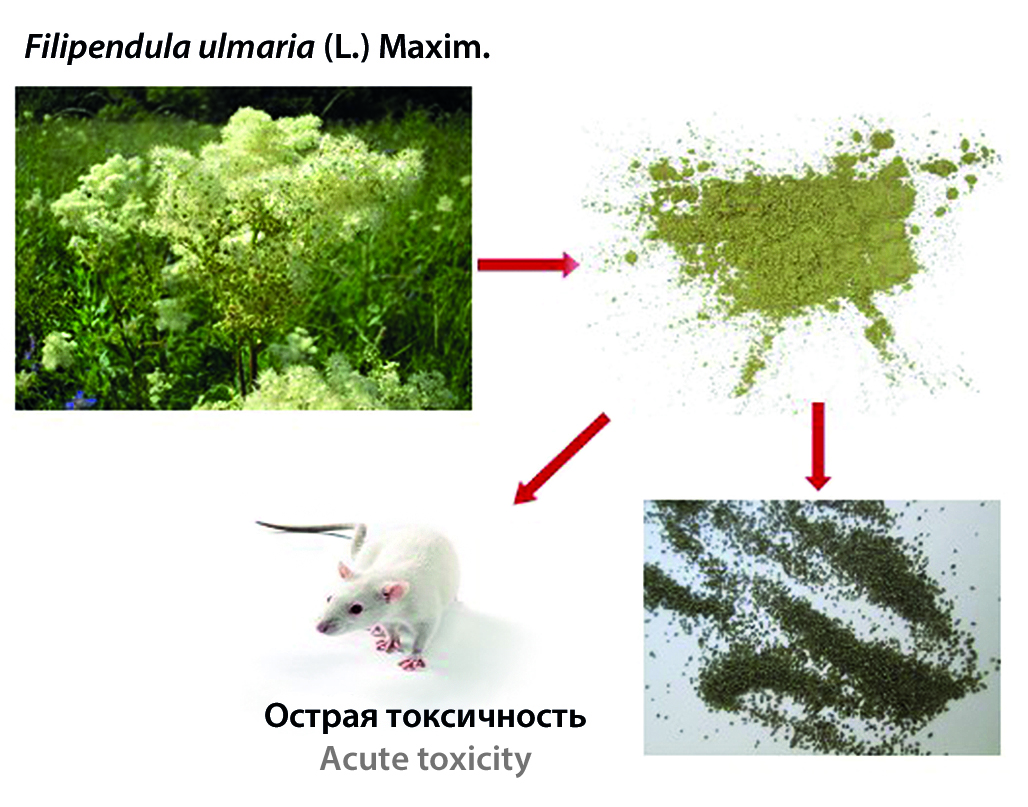

Введение. Лекарственные средства природного происхождения отличаются рядом преимуществ по сравнению с синтетическими препаратами и занимают существенную долю в ассортименте аптек. Потенциал с точки зрения разработки новых фитопрепаратов имеет лабазник вязолистный (Filipendula ulmaria (L.) Maxim., сем. Rosaceae), отличающийся богатым составом фенольных соединений и разнообразными видами биологической активности. В эксперименте in vivo экстракт F. ulmaria проявил иммуномодулирующую, противовоспалительную, остеогенную активность и эффективно стимулировал миелопоэз в условиях микробного поражения костной ткани.

Цель. Отработка оптимальной технологии получения сухого экстракта F. ulmaria методом ремацерации и исследование его острой токсичности.

Материалы и методы. Технологию получения экстракта отрабатывали в лабораторном реакторе, снабженном обогревающейся водяной рубашкой и мешалкой. Содержание флавоноидов определяли методом дифференциальной спектрометрии. Сыпучесть определяли на тестере для определения сыпучести порошков и гранул, насыпную плотность – на тестере насыпной плотности порошков и гранулятов, влажность – на анализаторе влажности. Определение острой токсичности проводили на белых крысах линии Вистар обоего пола.

Результаты и обсуждение. Сухой экстракт F. ulmaria, полученный методом ремацерации 70%-м этанолом, эффективен в условиях микробного поражения костной ткани и костного мозга, что определило выбор экстрагента и вид экстракта. Определены оптимальные параметры получения экстракта (трехкратная ремацерация при температуре водяной рубашки 80 °С, соотношение сырья и экстрагента 1 : 14, время 30 мин), его основные технологические характеристики и предложен способ их улучшения путем влажного гранулирования. При исследовании острой токсичности экстракта, согласно результатам токсикометрии на протяжении 14 дней после введения и данным некропсии, исследуемый экстракт отнесен к малотоксичным и малоопасным веществам.

Заключение. Сухой экстракт F. ulmaria, полученный методом ремацерации с помощью 70%-го этанола, обладает специфической активностью в условиях микробного поражения костной ткани. Оптимальные параметры экстракции позволяют повысить выход целевых компонентов, технологические параметры экстракта целесообразно улучшить методом влажного гранулирования. Оценка острой токсичности сухого экстракта F. ulmaria наряду с высокой биологической активностью дает перспективу для его дальнейшего изучения и внедрения в медицинскую практику.

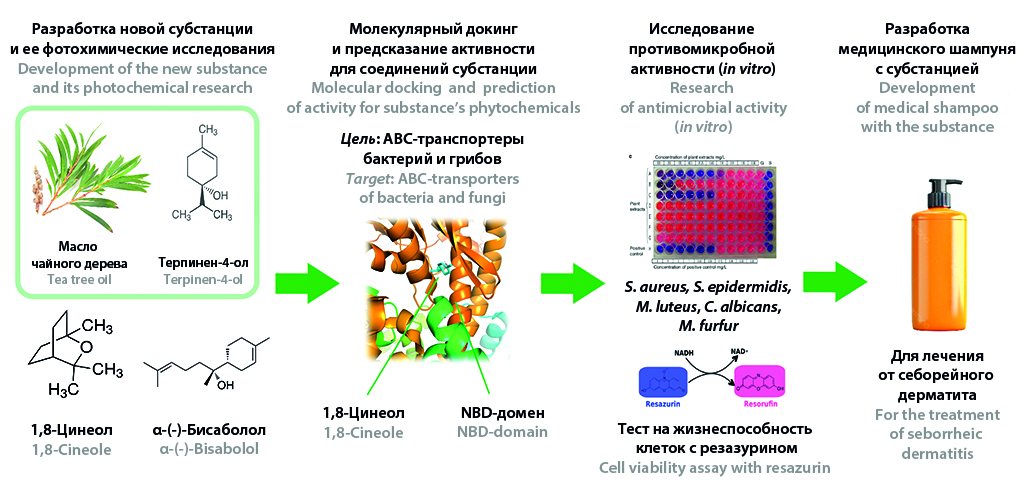

Введение. Несмотря на доказанную клиническую эффективность противогрибковых и противовоспалительных лекарственных препаратов для профилактики и лечения себорейного дерматита, актуален поиск новых мишеней и разработка новых субстанций с благоприятным действием на микрофлору кожи головы, низким риском развития резистентности бактерий и побочных эффектов.

Цель. Поэтапная разработка антимикробной комбинированной фармацевтической субстанции растительного происхождения: от научного поиска перспективных субстанций, анализа их состава методом ГХ-МС, оценки in silico степени сродства отдельных компонентов к патогенетическим мишеням, выбора оптимального состава комбинированной субстанции по результатам тестирования in vitro антимикробного действия до создания препарата на ее основе в форме лекарственного шампуня для терапии себорейного дерматита.

Материалы и методы. Объекты исследования: эфирное масло листьев чайного дерева, 1,8-цинеол, α-(-)-бисаболол и комбинированная субстанция на их основе в массовом соотношении 1 : 1 : 1. Методы: молекулярный докинг (AutoDock, версия 4.2), прогноз фармакологической активности (Phyto4Health), ТСХ, ГХ-МС, оценка антимикробной активности in vitro.

Результаты и обсуждение. По результатам литературного поиска были выбраны 3 перспективных вещества для разработки комбинированной субстанции растительного происхождения: эфирное масло листьев чайного дерева, 1,8-цинеол и α-(-)-бисаболол. На основании молекулярного докинга предсказано таргетированное действие компонентов эфирного масла листьев чайного дерева, 1,8-цинеола и α-(-)-бисаболола на домены в составе ABC-транспортеров мембраны микроорганизмов, участвующих в патогенезе себорейного дерматита, и обоснована возможность их применения для терапии. Разработана комбинированная субстанция на основе эфирного масла листьев чайного дерева, 1,8-цинеола и α-(-)-бисаболола в массовом соотношении 1 : 1 : 1. Проведена оценка подлинности субстанции методами ТСХ и ГХ-МС, и в ее составе количественно выявлены 15 терпенов с преобладанием терпинен-4-ола (16,98 %), 1,8-цинеола (25,63 %) и α-(-)-бисаболола (27,67 %). Установлена синергетическая и таргетированная антимикробная активность субстанции в отношении Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus aureus, Candida albicans и Malassezia furfur в сравнении с бензалкония хлоридом, кетоконазолом и климбазолом. На основе изученной субстанции разработан состав нового лекарственного шампуня, обладающего выраженным противогрибковым эффектом (более 99 %) в отношении M. furfur без видимого подавления нормальной микрофлоры. Для новой субстанции растительного происхождения и лекарственного шампуня оценены показатели качества в соответствии с требованиями Государственной фармакопеи.

Заключение. Разработана субстанция растительного происхождения, обладающая синергетической и таргетированной антимикробной активностью и представляющая интерес для дальнейшего изучения в качестве лекарственного средства и активной фармацевтической субстанции новых продуктов для лечения себорейного дерматита.

МЕТОДЫ АНАЛИЗА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

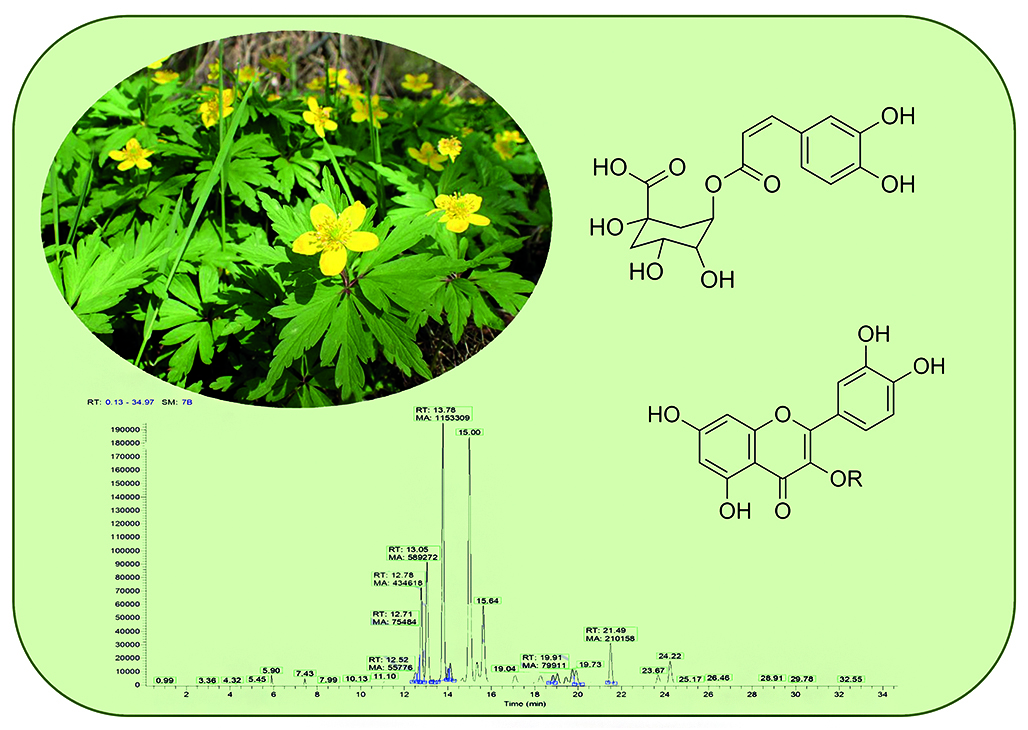

Введение. Ветреница лютичная (Anemone ranunculoides L.) – многолетнее травянистое растение произрастает в европейской части России, Предкавказье, Сибири, Центральной Европе и в других регионах. Ветреница лютичная обладает разнообразной фармакологической активностью: иммуномодулирующей, седативной, противовоспалительной, антитоксической, мочегонной, антибактериальной, антиоксидантной, противоопухолевой и противоревматической. Эти многочисленые эффекты обусловлены биологически активными соединениями, входящими в состав этого эфемероида, среди которых протоанемонин, сапонины, танины, смолы, аскорбиновая кислота, ранункулин, масла, липиды и тритерпеновые гликозиды. Говоря о фенольных соединениях, следует отметить, что в настоящее время нет достаточной информации о профиле флавоноидов и гидроксикоричных кислот (ГКК) разных видов рода Anemone. Поскольку эти группы соединений достаточно специфичны для ветреницы лютичной, их детальное изучение представляется актуальным.

Цель. Целью данного исследования является идентификация и количественное определение флавоноидов, ГКК и их конъюгатов в листьях, цветках и корневищах с корнями ветреницы лютичной.

Материалы и методы. Идентификацию проводили методом UHPLC-DAD-HESI/MS, для количественного определения индивидуальных соединений использовался метод внешнего стандарта.

Результаты и обсуждение. Среди 47 соединений обнаружено 30 флавоноидов и 17 производных ГКК. Установлено, что в надземной части основными флавоноидами являются гликозиды кверцетина, а в подземной части – халконовые гликозиды. Основной ГКК в корневищах с корнями была ферулоилвинная кислота (1,18 мг/г), тогда как в листьях и цветках преобладала хлорогеновая кислота (8,68 мг/г и 2,62 мг/г соответственно). Общее содержание фенольных соединений составило 60 мг/г в пересчете на сухую массу сырья.

Заключение. В результате представлен подробный профиль флавоноидов и ГКК ветреницы лютичной. Полученные данные могут использоваться для идентификации этого вида при стандартизации лекарственного растительного сырья и в таксономических исследованиях.

Введение. Виноград девичий пятилисточковый (виноград девичий, виноград виргийский, партеноциссус пятилисточковый, virgin grape, Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch.) на настоящий момент используется преимущественно для декоративных целей, но также начинает привлекать ученых разных стран в качестве перспективного источника таких важных соединений, как антоцианы, флавоноиды, органические кислоты, макро- и микроэлементы. Для внедрения растения в медицинскую практику одним из первых шагов является необходимость разработки нормативной документации, позволяющей проводить оценку качества и стандартизацию растительного сырья, и первым этапом данного процесса становится оценка характеристик подлинности объекта.

Цель. Установление морфологических особенностей листа и черешка винограда девичьего пятилисточкового (Parthenocíssus quinquefolia (L.) Planch.).

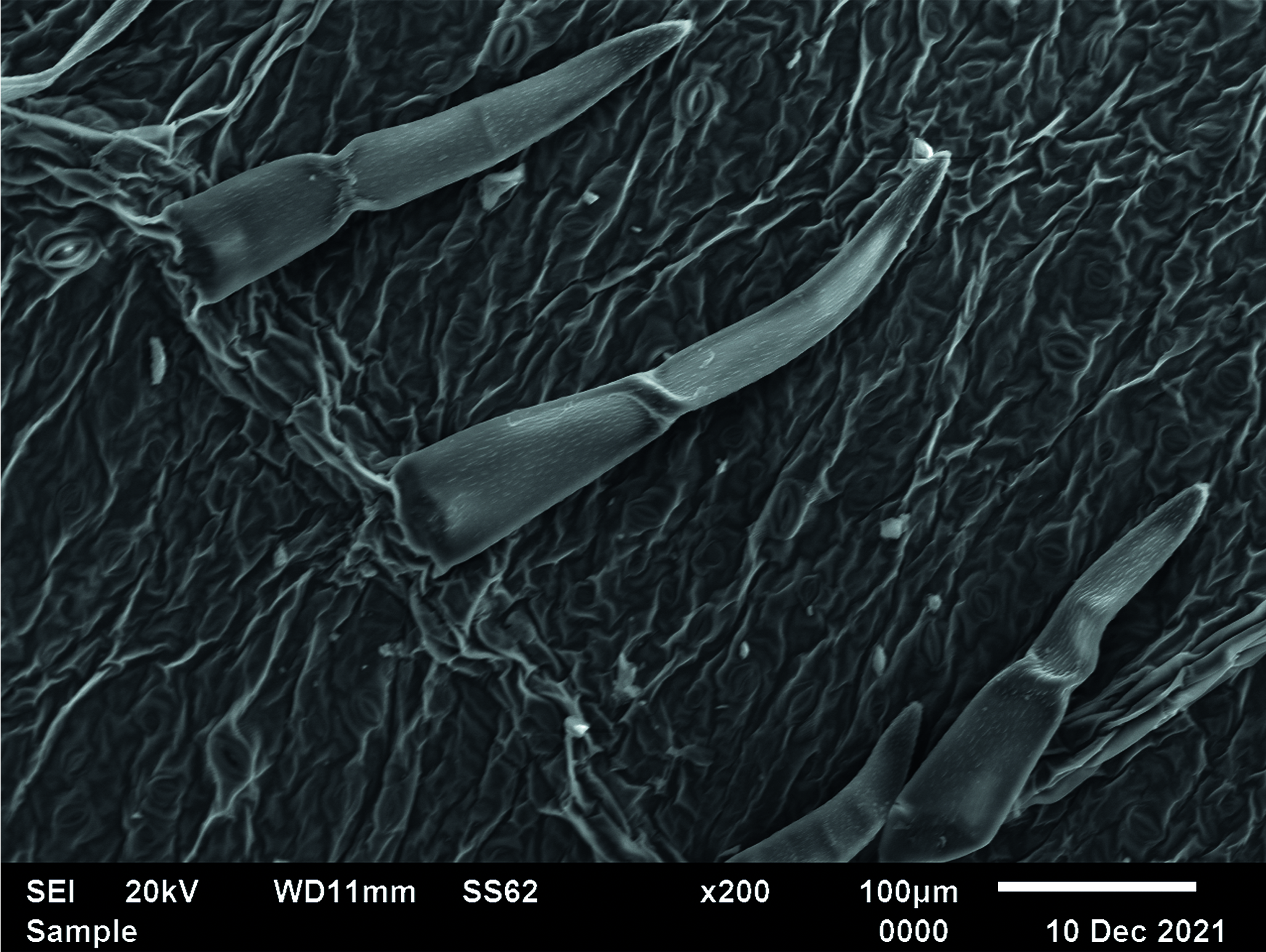

Материалы и методы. Объектом исследования были выбраны развитые листья винограда девичьего, заготовленные в Воронежской области летом 2022 года и высушенные в тени. Для проведения эксперимента использовали электронный микроскоп JSM-6510LV, анализ проводили после напыления на образец тонкой пленки золота.

Результаты и обсуждение. Впервые были выявлены главные морфологические особенности листовой пластинки винограда девичьего, установлены различия в морфологической картине верхней и нижней стороны листа, выявлены особенности строения поверхности черешка. С помощью микрорентгеноструктурного анализа выявлено, что в листьях и черешке винограда девичьего в большом количестве присутствуют кальций и калий. В наименьшем количестве из изученных элементов в объекте исследования содержится магний. Показано, что в листьях присутствует незначительное количество хлора, а в состав клеточного содержимого черешка входит небольшое количество натрия.

Заключение. Впервые проведено исследование морфологии поверхности листовой пластинки и черешка винограда девичьего пятилисточкового методом растровой электронной микроскопии. Выявлены и визуализированы основные диагностические особенности растительного сырья. Микрорентгеноструктурный анализ позволил установить состав элементов листовой пластинки и черешка винограда девичьего и выявить способность концентрирования кальция, калия, фосфора.

Введение. В настоящее время все чаще прослеживается тенденция к оценке полного спектра химических соединений в растительном сырье. Одними из первых ступеней в формировании вторичных метаболитов сложного строения, участвующих в биохимических процессах в растительном организме, оказывающих собственное влияние на организм человека и животных, являются органические кислоты (ОК) и аминокислоты (АК). Однако данным соединениям не всегда уделяется должное внимание при изучении компонентного состава растительного сырья.

Цель. Целью работы являлось изучение профиля и количественная оценка содержания органических кислот и аминокислот каштана конского обыкновенного (Aesculus hippocastanum L.) цветков.

Материалы и методы. Объектом исследования выступали каштана конского цветки, заготовленные во время цветения в Воронежской области в 2021 году и высушенные воздушно-теневым способом. Количественную оценку суммы ОК в пересчете на яблочную кислоту и аскорбиновой кислоты проводили титриметрически согласно методикам, представленным в Государственной фармакопее Российской Федерации XIV изд. Состав профиля ОК и АК каштана конского цветков устанавливали с использованием метода капиллярного электрофореза («Капель®-105/105М», ГК «Люмэкс», Россия)

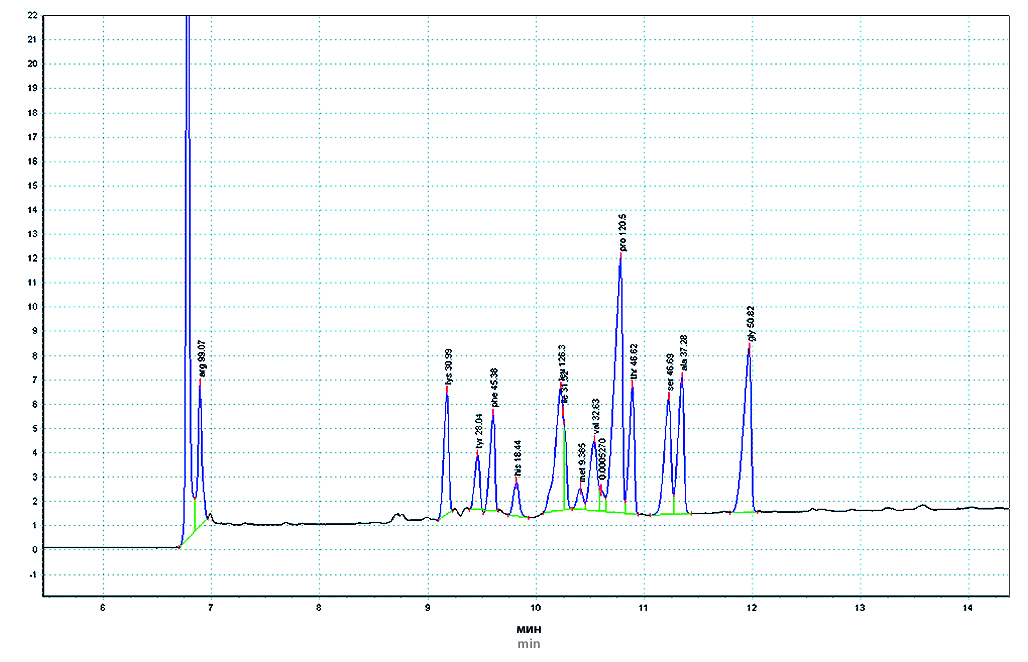

Результаты и обсуждение. Методом капиллярного электрофореза выявлено наличие 12 соединений группы ОК в общем количестве 4,7 % (в пересчете на абсолютно сухое сырье). Показана рациональность пересчета содержания суммы ОК на мажорный компонент – лимонную кислоту, что составило 1,65 ± 0,04 %. Содержание аскорбиновой кислоты было невысоким (0,033 ± 0,007) %. Методом ТСХ в водном извлечении из каштана конского цветков установлено наличие 5 зон соединений, относящихся к классу АК. Количественное содержание суммы свободных АК в пересчете на глутаминовую, определенное спектрофотометрическим методом, составило 2,25 ± 0,07 % (n = 5). Методом капиллярного электрофореза установлено присутствие 17 АК, что составило 7,13 %. В наибольшем количестве в цветках каштана конского присутствует глутаминовая кислота (1,19 %). Незаменимые АК составили 2,27 %, в превалирующем количестве присутствует лейцин (0,58 %).

Заключение. Проведено изучение качественного состава и количественного содержания органических кислот и аминокислот каштана конского цветков. Установлен состав профиля и количественное содержание органических кислот и аминокислот. Выявлено, что в сумме органических кислот превалирует лимонная кислота, в сумме аминокислот в большем количестве содержатся глутаминовая, аспарагиновая кислота, аргинин и пролин.

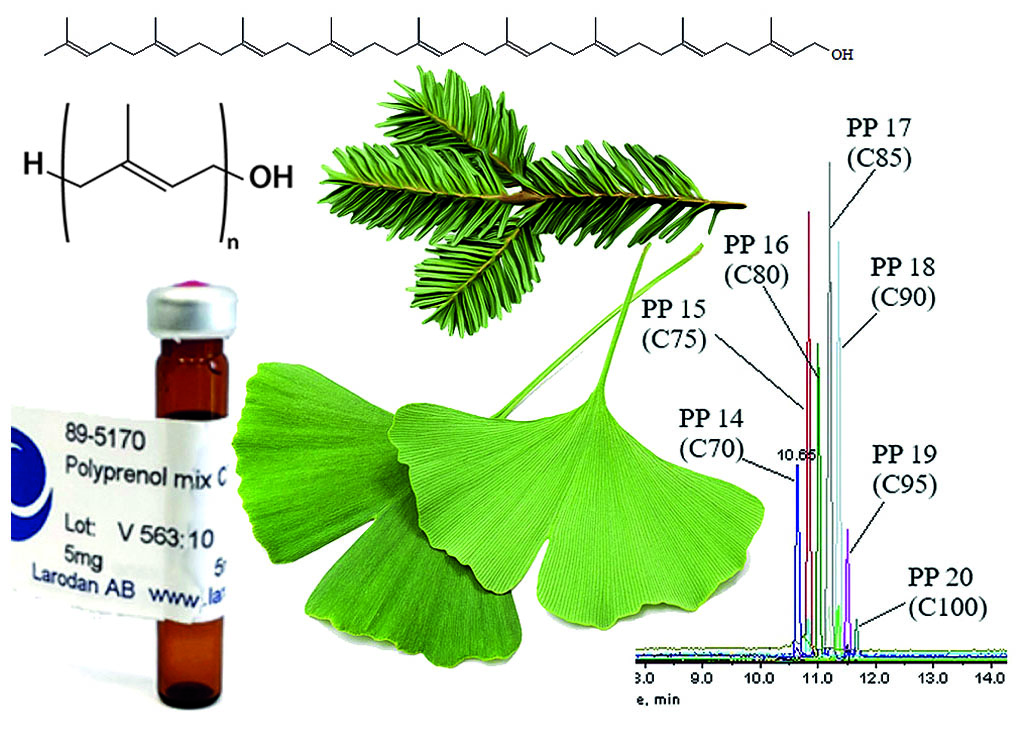

Введение. Полипренолы представляют собой класс длинноцепочечных изопреноидных спиртов природного происхождения. Полипренолы являются природными биорегуляторами, принимающими непосредственное участие в синтезе гликопротеинов клеточных мембран, обладают выраженной гепатопротекторной активностью, а также иными видами фармакологического действия, что обуславливает интерес к данным веществам как к перспективному лекарственному средству. Определение суммы полипренолов в экстракционных препаратах является нетривиальной задачей, требующей разработки и внедрения точных и воспроизводимых аналитических методик, которые впоследствии будут использованы в стандартизации.

Цель. Разработка и валидация хромато-масс-спектрометрической методики идентификации и количественного определения полипренолов.

Материалы и методы. Хроматографическое разделение полипренолов выполняли с применением высокоэффективного жидкостного хроматографа Agilent 1260 Infinity II (Agilent Technologies, США), элюирование проводили смесью метанола, н-гексана, пропанола-2, водного раствора аммония ацетата в градиентном режиме. Детектором выступал масс-спектрометр типа «тройной квадруполь» AB Sciex QTrap® 3200MD (AB Sciex Pte. Ltd., Сингапур), регистрацию полипренолов осуществляли по определенным аддуктам.

Результаты и обсуждение. В ходе эксперимента разработаны условия хроматографического разделения и детектирования полипренолов. Разработанная методика валидирована по следующим характеристикам: специфичности, пределу обнаружения, пределу количественного определения, линейности, правильности, прецизионности, диапазону применения, устойчивости.

Заключение. Практическая значимость проделанной работы заключается в возможности применения разработанной методики в целях установления содержания полипренолов в лекарственных препаратах или фармацевтических субстанциях. С помощью разработанной методики было установлено содержание полипренолов в субстанции, полученной из гинкго двулопастного (Ginkgo biloba L.) и ели обыкновенной (Picea abies L.).

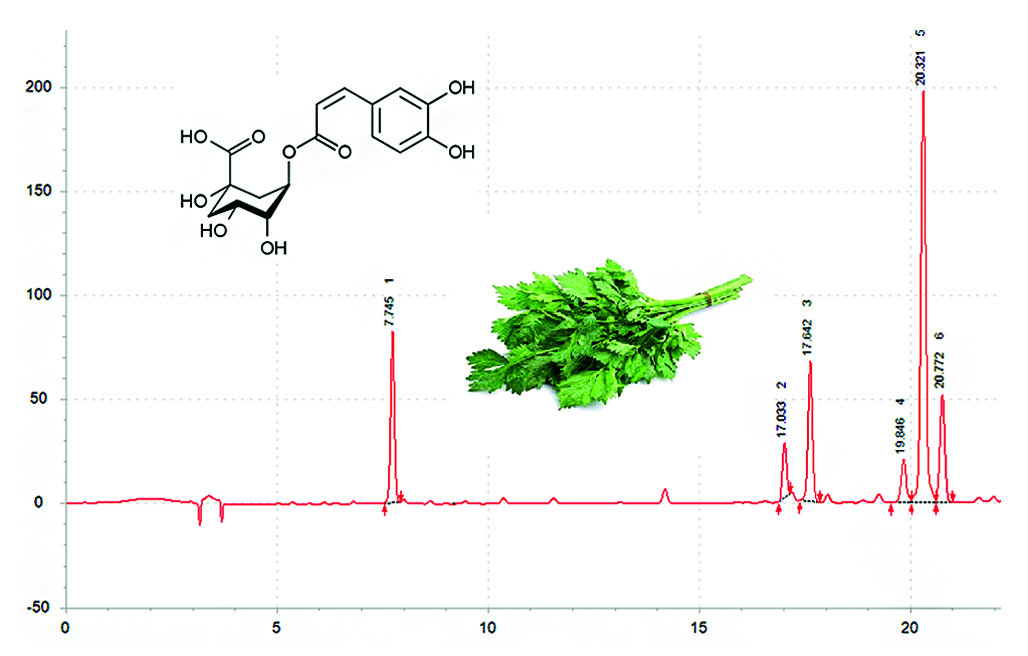

Введение. Изучение сортовых преимуществ сельскохозяйственных растений – актуальное направление исследований ввиду перспективности разработки на их основе продуктов функционального и специализированного питания. Вещества фенольного профиля демонстрируют различные виды фармакологической активности, направленные на терапию метаболических и других социально значимых заболеваний, что позволяет позиционировать их как эффективные функциональные ингредиенты. Листовая ботаническая форма сельдерея пахучего – богатый источник фенольных соединений.

Цель. Разработка и валидация методики количественного анализа хлорогеновой кислоты для оценки сортовых преимуществ сырья Apium graveolens L. методом ВЭЖХ.

Материалы и методы. Для анализа использовали высушенную и измельченную траву сельдерея листового разных сортов, выращенную на двух площадках (пос. Лемболово и СНТ «Ручей»). Пробоподготовку сырья проводили путем экстракции на УЗ-ванне. Условия хроматографирования: колонка Luna 5 μm C18(100) Å LC Column 250 × 4.6 мм, температура термостата – 40 °С, длина волны детекции – 327 нм. ПФ А – 0,05 % ТФУ, ПФ Б – ацетонитрил. Режим элюирования: 0 мин – 12 % ПФ Б, 20 мин – 30 % ПФ Б, 23 мин – 12 % ПФ Б.

Результаты и обсуждение. Согласно полученным данным, накопление хлорогеновой кислоты в сырье сельдерея зависит как от сорта растения, так и от условий культивирования. Тем не менее существует корреляция между количественным содержанием целевого компонента и сортами, выращенными на разных площадках. Наибольшее содержание хлорогеновой кислоты было отмечено в сорте Нежный (СНТ «Ручей»), оно составило 0,464 ± 0,012. При сравнительной оценке как наиболее перспективный для культивирования в медицинских целях можно выделить сорт Летний бум.

Заключение. Результаты исследования могут быть использованы в разработке и контроле качества функционального и специализированного питания на основе листовой ботанической формы сельдерея пахучего за счет высокого содержания веществ фенольной природы.

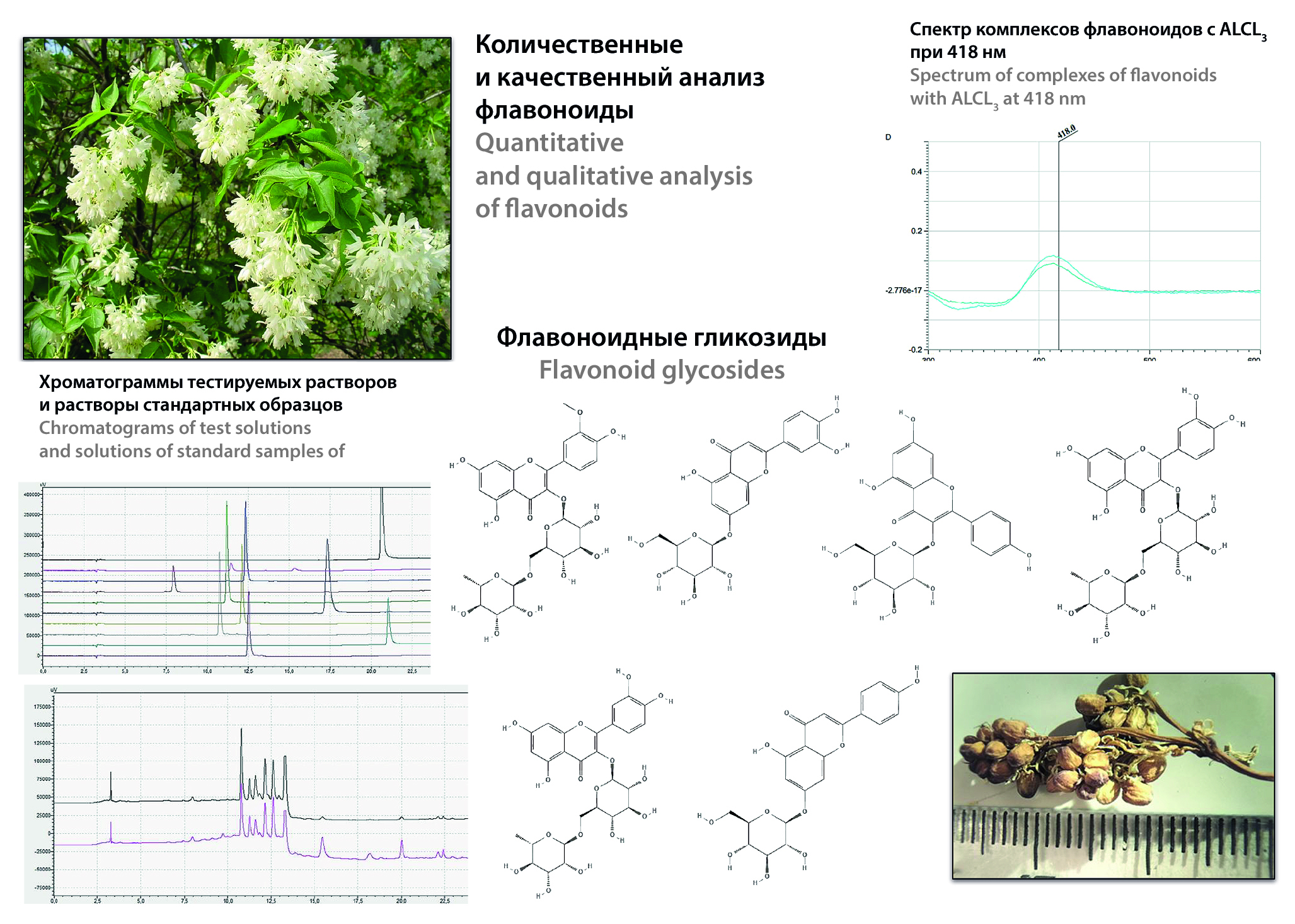

Введение. Поиск новых видов растений, содержащих биологически активные вещества (далее – БАВ), является одной из ведущих задач фармакогнозии как науки. Особенно актуален поиск в растительном сырье гликозидов флавоноидов, так как они обладают противовоспалительным, антиоксидантным, иммуностимулирующим, а также слабым фунгицидным и бактериостатическим действием. Клекачка перистая (лат. Staphylea pinnata L.) – эндемичное растение Кавказа, культивируемое не только в Грузии, но и Российской Федерации на Северном и Северо-Западном Кавказе. В зарубежной литературе существуют исследования антиоксидантной, антипролиферативной и цитотоксической активности экстрактов листьев нескольких видов клекачки, а также ингибирующей активности образования ЦОГ-1, ЦОГ-2 и LTB4. Между тем серьезных русскоязычных научных исследований генеративных органов S. pinnata ни по химическому составу, ни по фармакологическому действию в литературе обнаружено не было. Данная работа является частью комплексного фитохимического исследования S. pinnata. Цель работы – изучение качественного и количественное состава флавоноидов в изучаемом объекте.

Цель. Выделение, идентификация и количественное определение флавоноидов в цветках и бутонах клекачки перистой (Staphylea pinnata L.).

Материалы и методы. В качестве анализируемых растворов использовали спиртоводные извлечения из высушенных генеративных органов изучаемого растения. Растворы анализировали на спектрофотометре СФ-2000 (ООО «ОКБ Спектр», Россия) после пробоподготовки с алюминия хлоридом и на ВЭЖХ Nexera-i LC-2040 (Shimadzu Corporation, Япония), оснащенном термостатом колонок и образцов, дегазатором и автосамплером, по индивидуально подобранному градиенту элюирования подвижной фазы (0,1%-й раствор ортофосфорной кислоты / ацетонитрил). Обработку первичных данных проводили при помощи программного обеспечения LabSolutions Single LC (Shimadzu Corporation, Япония). Соединения из группы флавоноидов идентифицировали по временам удерживания. Детектирование проводилось с помощью УФ-детектора с длиной волны поглощения 365 ± 2 нм.

Результаты и обсуждение. Были получены спиртоводные извлечения из цветков и бутонов клекачки перистой (лат. Staphylea pinnata L.). Проведена количественная оценка методом спектрофотометрии на содержание флавоноидов. Подобран градиентный режим элюирования для ВЭЖХ с целью одновременного определения 7 гликозидов флавоноидов. Данные хроматографические условия позволили идентифицировать и оценить количественное содержание астрагалина, цинарозида, космосиина, нарциссина и рутина в цветках и бутонах клекачки перистой (лат. Staphylea pinnata L.). Гликозиды флавоноидов рапонтицин и кемпферол обнаружены не были.

Заключение. Из генеративных органов клекачки перистой (Staphylea pinnata L.) были выделены гликозиды флавоноидов, разработана методика количественного определения гликозидов флавоноидов в спиртоводных извлечениях, обнаружены и количественно определены астрагалин, цинарозид, космосиин, нарциссин и рутин.

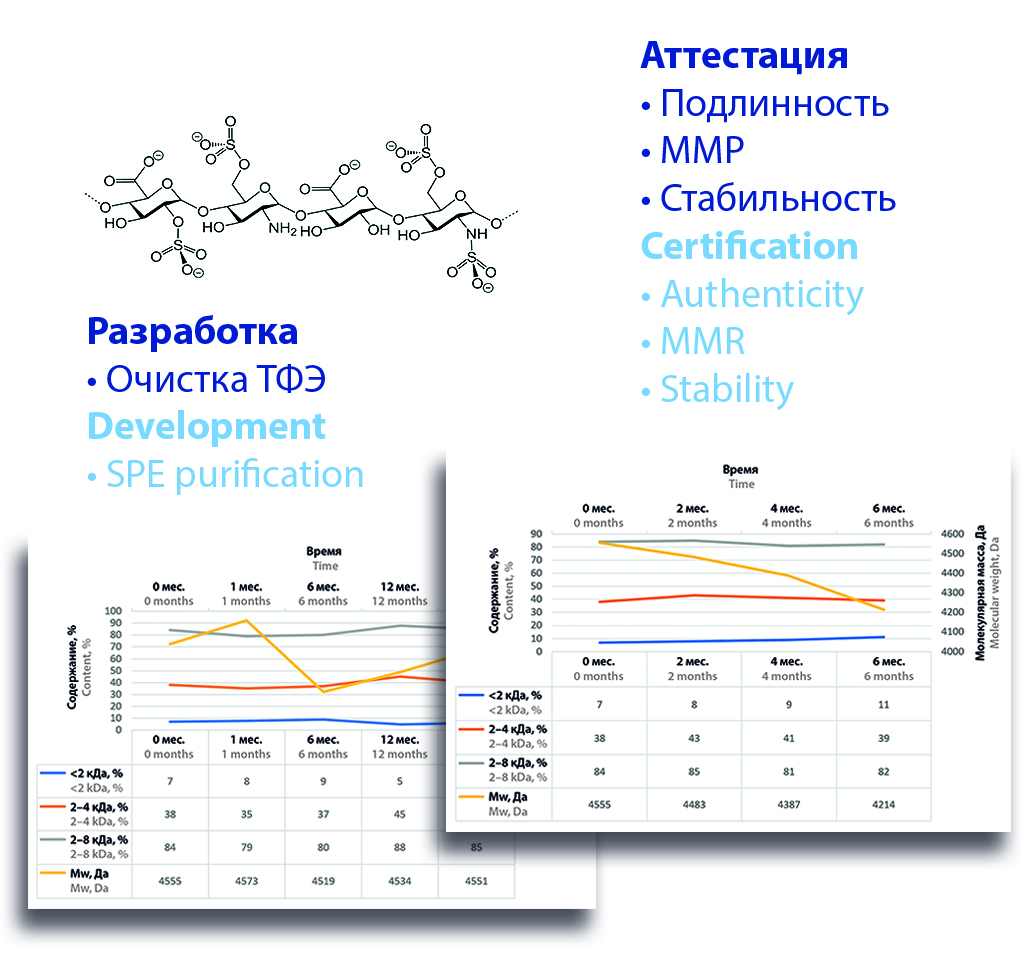

Введение. Известно широкое применение препаратов гепарина для лечения и профилактики венозных тромбоэмболических осложнений. Одним из препаратов низкомолекулярного гепарина, успешно применяемых в клинической практике, является надропарин кальция. Современный подход к оценке качества лекарственных препаратов предполагает использование эталонов, в сравнении с которыми осуществляется контроль качества лекарственного средства – стандартных образцов (СО). Важнейшим специфичным параметром при оценке подлинности низкомолекулярных гепаринов является характеристика фракционного состава.

Цель. Целью работы являлась разработка, аттестация и определение стабильности в течение срока годности вторичного стандартного образца для определения подлинности надропарина кальция в рамках совершенствования системы контроля качества предприятия с перспективой создания отечественного фармакопейного стандартного образца.

Материалы и методы. Объектом разработки и аттестации являлся стандартный образец предприятия – низкомолекулярный гепарин, полученный на базе ОПУ ЦВТ ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава России. Аттестуемый стандартный образец получали очисткой надропарина кальция методом твердофазной экстракции. Полноту очистки подтверждали сравнением хроматограмм очищенных образцов с хроматограммами международного стандартного образца. Характеристики молекулярно-массового распределения определяли хроматографически. Стабильность аттестуемого СОП (стандартный образец предприятия) изучали при двух условиях хранения – при температуре ниже 8 °C в сухом состоянии в течение 16 месяцев и в растворе при температуре –40 °C в течение 6 месяцев – путем оценки трендов молекулярно-массового распределения.

Результаты и обсуждение. Для каждой серии аттестуемого стандартного образца в двух параллельных определениях рассчитаны молекулярная масса и молекулярно-массовые характеристики, представлена репрезентативная хроматограмма. Значения относительного стандартного отклонения молекулярной массы образцов и содержания контролируемых фракций не превышало 2,5 %. Детальный анализ молекулярно-массового распределения показал «классическую» зависимость RSD (относительное стандартное отклонение) от величины среднего со значительным увеличением до 30 % при малых значениях доли фракции (менее 0,5 %). Установлено, что в течение 16 месяцев при температуре хранения ниже 8 °C молекулярная масса и молекулярно-массовые характеристики стандартных образцов низкомолекулярного гепарина значимо не изменяются. Однако в растворе СОП при температуре хранения –40 °C в течение 6 месяцев деградировали более чем на 10 %.

Заключение. По результатам исследования разработан протокол получения стандартного образца предприятия низкомолекулярного гепарина для стандартизации субстанции надропарина кальция по показателю «молекулярно-массовое распределение». Установленный срок хранения образца – не менее 16 месяцев при температуре ниже 8 °C. Показана стабильность растворов стандартного образца при температуре хранения –40 °C в течение 3 месяцев.

ДОКЛИНИЧЕСКИЕ И КЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

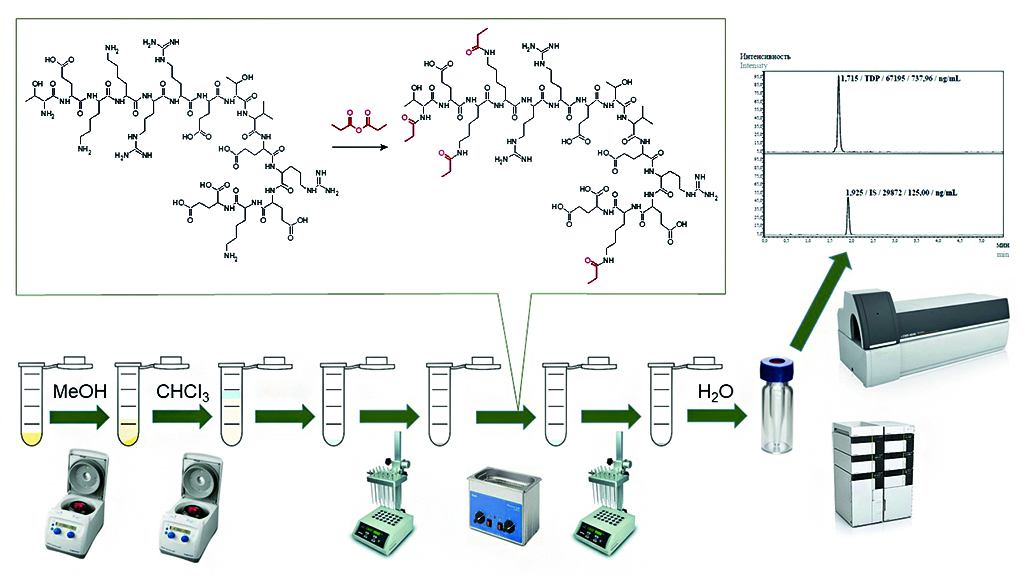

Введение. В последние годы растет число разрабатываемых и регистрируемых лекарственных средств пептидной природы, в связи с чем необходимы современные аналитические подходы и методики определения этих веществ в биологических матрицах для изучения фармакокинетики. Пептиды по структуре занимают промежуточное положение между малыми молекулами и биополимерами, что создаёт трудности при разработке методик их определения методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с тандемной масс-спектрометрией (ВЭЖХ-МС/МС). Дериватизация пептидов может способствовать достижению оптимального хроматографического разделения и снижению нижнего предела количественного определения методики.

Цель. Разработка и валидация методики определения тетрадекапептида (ТДП) треонил-глутамил-лизил-лизил-аргинил-аргинил-глутамил-треонил-валил-глутамил-аргинил-глутамил-лизил-глутамата в плазме крови человека методом ВЭЖХ-МС/МС.

Материалы и методы. Определение ТДП в плазме крови человека проводили методом ВЭЖХ-МС/МС. При пробоподготовке использована комбинация методов осаждения белков плазмы крови раствором пропионовой кислоты в метаноле, жидкость-жидкостной экстракции, дериватизации пептида пропионовым ангидридом. Внутренний стандарт (ВС): треонил-глутамил-лизил-лизил-аргинил-аргинил-глутамил-треонил-лейцил-глутамил-аргинил-глутамил-лизил-глутамат. Хроматографическое разделение проводили в градиентном режиме, элюент А – 0,1%-й раствор муравьиной кислоты в воде, элюент В – 0,1%-й муравьиной кислоты в ацетонитриле. Колонка: Waters XBridge C18, 4,6 × 50 мм, 5 мкм. Ионизация методом электрораспыления в положительном режиме. При детектировании в режиме мониторинга множественных реакций (multiple reaction monitoring, MRM) для 4-замещенного ТДП пропионата использовали переходы: 681,30 → 73,95 m/z, 681,30 → 84,00 m/z, 681,30 → 101,90 m/z, 681,30 → 140,10 m/z, для 4-замещенного ВС пропионата: 686,00 → 74,10 m/z, 686,00 → 84,05 m/z, 686,00 → 102,00 m/z, 686,00 → 140,00 m/z.

Результаты и обсуждение. Валидация методики проведена в соответствии с требованиями Евразийского экономического союза по параметрам: селективности, эффекту матрицы, градуировочной кривой, правильности и прецизионности, степени извлечения, нижнему пределу количественного определения, переносу пробы, стабильности.

Заключение. Проведена разработка и валидация методики определения ТДП в плазме крови человека методом ВЭЖХ-МС/МС. Аналитический диапазон составил 5,00–1000,00 нг/мл, что позволяет использовать методику при изучении фармакокинетики ТДП.

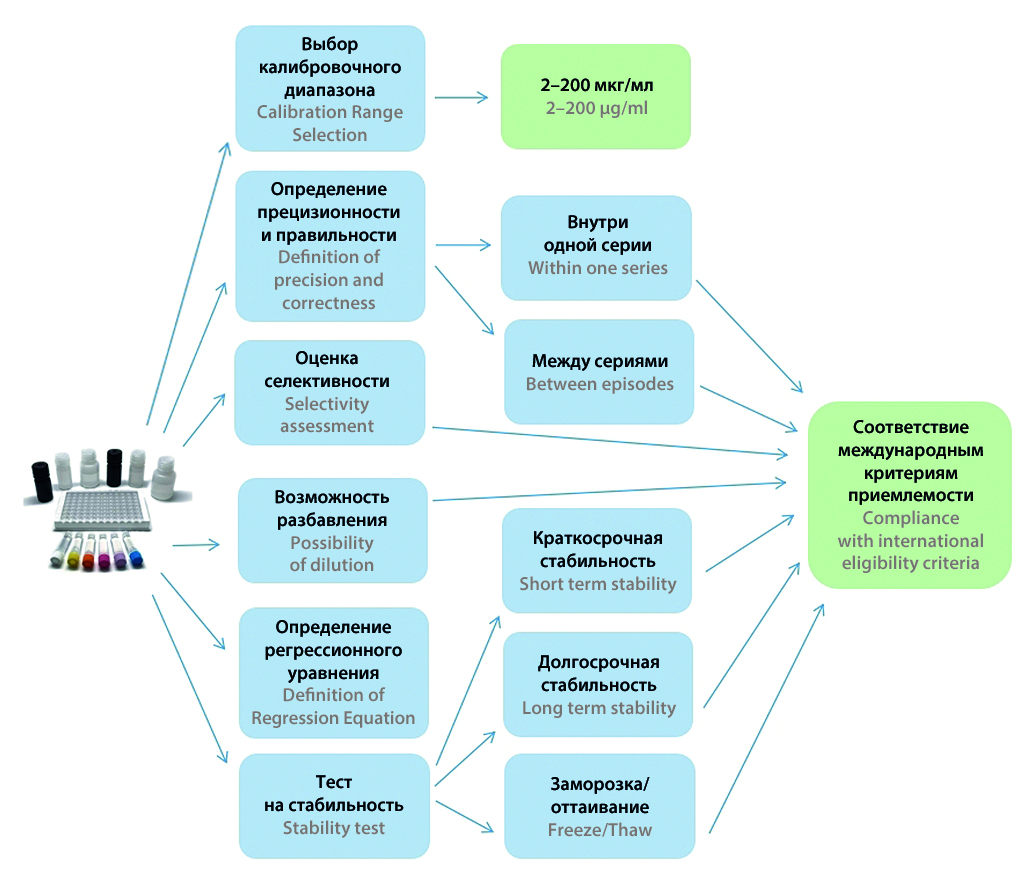

Введение. Одной из причин развития множества заболеваний, в первую очередь злокачественных, является повышенная экспрессия фактора роста эндотелия сосудов (Vascular Endothelial Growth Factor, VEGF). Бевацизумаб является препаратом для нейтрализации биологической активности VEGF и представляет собой рекомбинантные гуманизированные антитела. Его применение снижает васкуляризацию в очагах повышенной экспресии VEGF, что замедляет опухолевый рост, а также способствует восстановлению зрения при ряде офтальмологических заболеваний. Для определения концентрации бевацизумаба в биологических жидкостях человека представлена тест-система на основе иммуноферментного анализа (ИФА).

Цель. Целью работы является валидация данной тест-системы.

Материалы и методы. Бланковые сыворотки добровольцев, раствор бевацизумаба, иммуноферментный анализ, твердофазный «сэндвич»-ИФА-набор, микропланшетный фотометр.

Результаты и обсуждение. Определены следующие характеристики тест-системы: нижний предел количественного определения – 2,0 мкг/мл, верхний калибровочный диапазон – до 200 мкг/мл, правильность и прецизионность внутри одной серии и между сериями не превышает 20 %, а общая ошибка метода – 30 %, краткосрочная стабильность для образцов при комнатной температуре – 6 часов, долгосрочная стабильность – 14 дней при –20 °С, возможность трехкратного замораживания/оттаивания образцов, возможность определения образцов с концентрацией выше верхнего калибратора после разбавления в 2 раза.

Заключение. Полученные результаты полностью соответствуют международным критериям приемлемости и позволяют использовать тест-систему ИФА производства ООО «НПЦ Пробиотек» для применения в области клинической лабораторной диагностики.

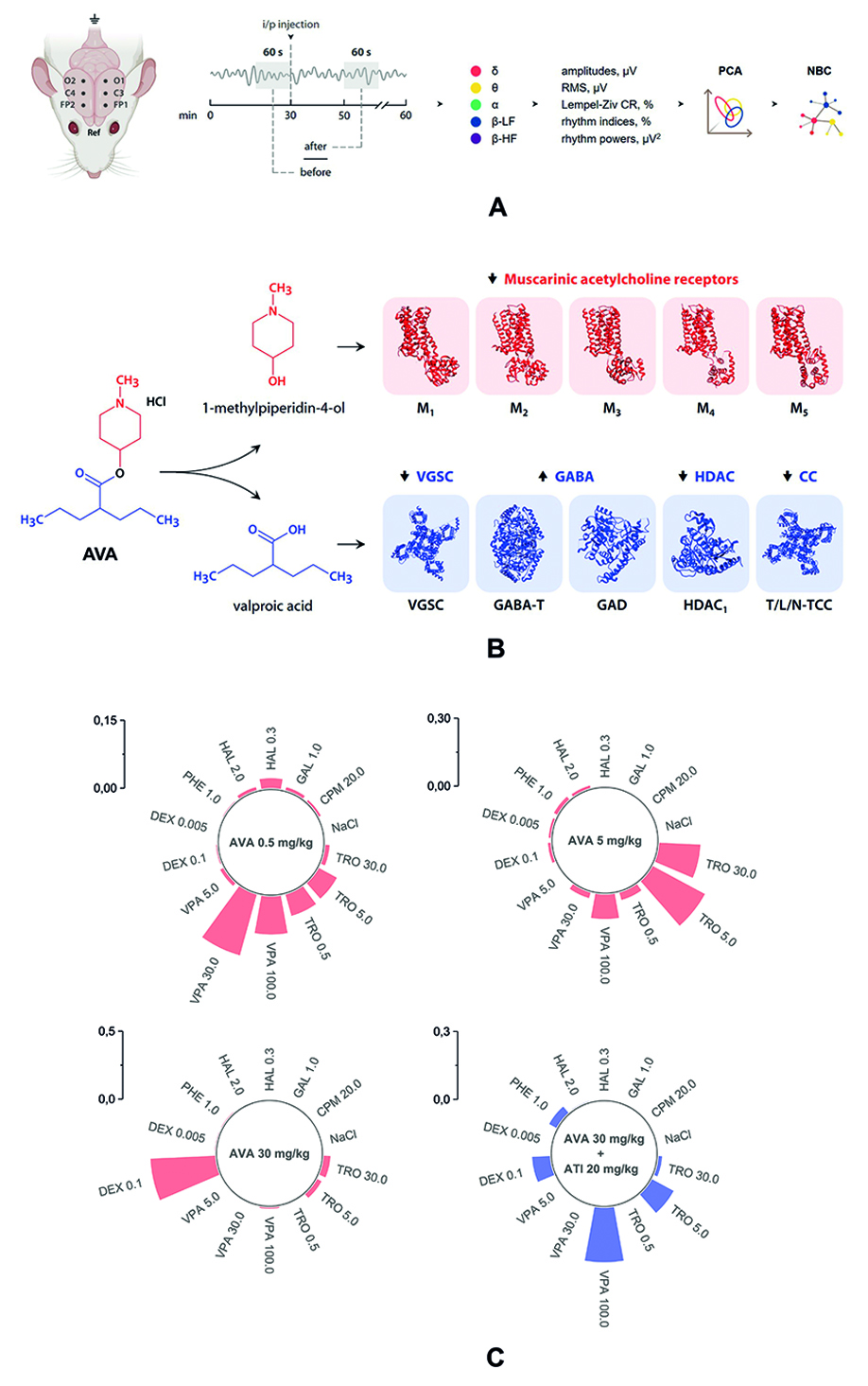

Введение. Наивный байесовский классификатор в комбинации с методом главных компонент позволяет эффективно различать эффекты антипсихотических средств, а также оценивать их дозозависимость по влиянию на параметры электрокортикограмм (ЭКоГ) у крыс. Для дальнейшего развития предложенного метода необходима его валидация в качестве инструмента скрининга новых малоизученных молекул. Перспективной нейрофармакологической группой являются производные вальпроевой кислоты, оказывающие не только противоэпилептический, но также и нормотимический, противомигренозный, нейропротекторный и обезболивающий эффекты.

Цель. Целью настоящей работы стало проведение фармакологического скрининга аминоэфира вальпроевой кислоты (АВК), проявляющего свойства антидота при острых отравлениях антихолинэстеразными средствами.

Материалы и методы. Эксперименты выполнены на белых беспородных крысах с хронически имплантированными электрокортикографическими электродами. АВК вводили в дозах 0,5, 5 и 30 мг/кг. В качестве обучающей выборки, относительно которой классифицировали эффекты каждой дозы изучаемого соединения, использовали матрицы эффектов 7 препаратов: вальпроата натрия, блокатора дофаминовых D2-рецепторов галоперидола, М-холиноблокатора тропикамида, H1-гистаминоблокатора хлоропирамина, ингибитора ацетилхолинэстеразы галантамина, а также седативного средства дексмедетомидина и анксиолитика феназепама.

Результаты и обсуждение. Установлено, что АВК в дозе 0,5 мг/кг проявляет ЭКоГ-феномены, схожие с эффектами вальпроата натрия, а 10-кратное увеличение дозы приводит к преобладанию атропиноподобного действия. При введении в дозе 30 мг/кг соединение демонстрирует дексмедетомидиноподобное действие. Способность АВК блокировать центральные М-холинорецепторы подтверждает ареколиновый тест, в котором вещество в дозе 88 мг/кг полностью отменяло наступление тремора у мышей. Дексмедетомидиноподобное действие блокировало введение атипамезола в эквимолярных количествах, что может говорить о способности АВК в высоких дозах активировать центральные α2-адренорецепторы. Результаты молекулярного докинга позволяют предположить, что этот эффект связан именно с исходной молекулой аминоэфира, а не с ее вероятными активными метаболитами.

Заключение. Полученные данные подтверждают эффективность наивного байесовского классификатора как инструмента прогнозирования фармакологической активности соединений по их влиянию на параметры ЭКоГ у крыс. Определение новых фармакологических эффектов малоизученных соединений может расширить потенциальный спектр применения в клинической практике, а также выявить возможные нежелательные лекарственные реакции их будущих препаратов.

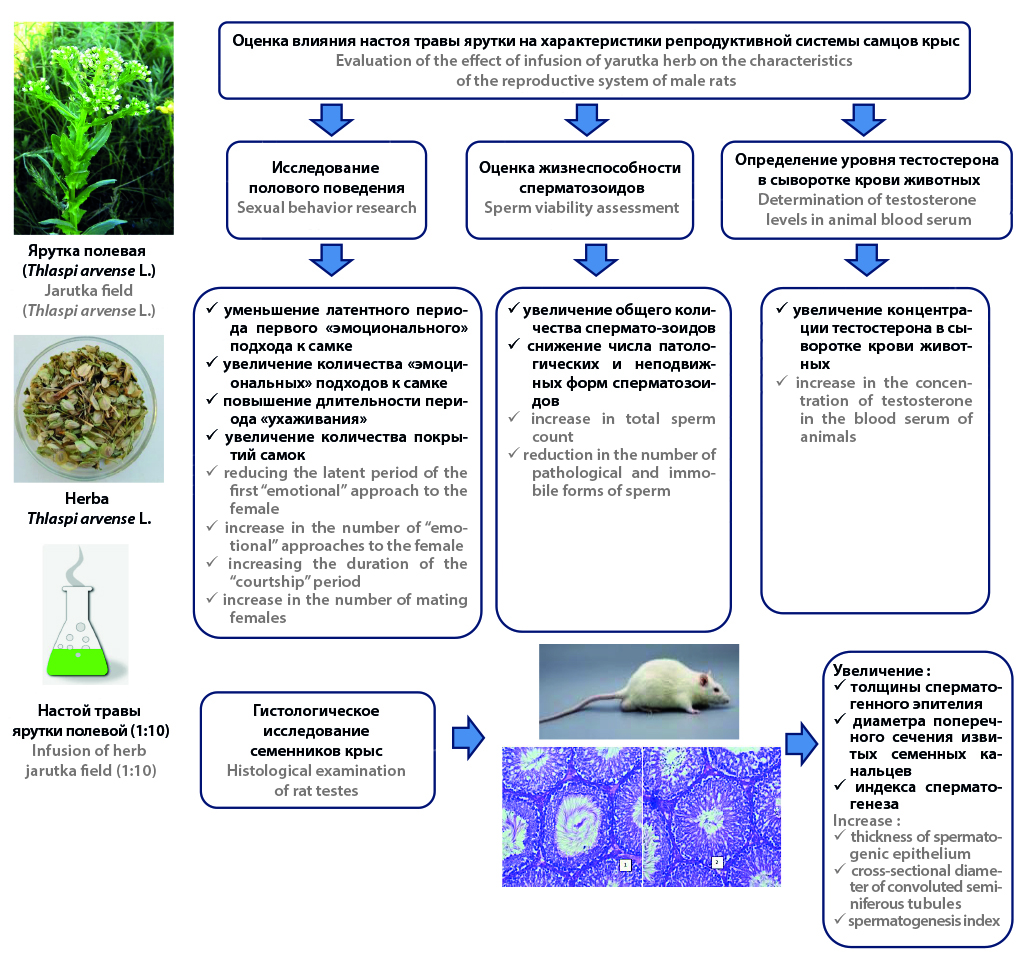

Введение. Разработка новых эффективных и безопасных лекарственных растительных средств, способных оказывать положительное воздействие на репродуктивный статус, является актуальной задачей отечественной фармации. Лекарственные растения рассматриваются как средства альтернативной терапии, направленные на повышение уровня тестостерона и фертильности у мужчин. Арсенал лекарственных растений, применяемых в традиционной медицине для лечения заболеваний у мужчин, представлен в основном фитоадаптогенами, большинство из которых имеют малый ресурсный потенциал на территории России, поэтому актуальным является поиск растений с достаточной сырьевой базой и имеющих потенциал к культивированию. Ярутка полевая является перспективным лекарственным растением, так как широко используется в народной медицине как мочегонное, противовоспалительное, потогонное, антигистаминное, гемостатическое, вяжущее средство, оказывает положительное влияние на процессы сперматогенеза и широко распространена на территории нашей страны. Однако сведения о химическом составе и биологической активности Thlaspi arvense L. недостаточны, что показывает актуальность ее дальнейшего, более подробного изучения с целью обоснования возможности применения в практической медицине и решения вопросов стандартизации лекарственного растительного сырья.

Цель. Изучение влияния травы ярутки полевой (Thlaspi arvense L.) на характеристики репродуктивной системы самцов крыс.

Материалы и методы. Объектом исследования служил настой травы ярутки полевой (Thlaspi arvense L). Изучены особенности репродуктивного поведения самцов крыс после 21-дневного введения настоя травы ярутки полевой с помощью тестов, позволяющих количественно оценить выраженность половой мотивации и сексуальной активности самцов. Проведена оценка жизнеспособности сперматозоидов в эякуляте крыс, произведен подсчет общего количества сперматозоидов (ОКС, млн), дегенеративных и неподвижных форм (%). С помощью классических гистологических методов изучены морфофизиологические показатели сперматогенеза крыс контрольной и опытной групп животных. Иммуноферментным методом определена концентрация тестостерона в сыворотке крови экспериментальных групп животных.

Результаты и обсуждение. Полученные результаты позволяют сделать заключение о повышении фертильности крыс на фоне курсового введения настоя травы ярутки полевой, о чем свидетельствует увеличение содержания тестостерона в крови, улучшение показателей спермограммы и морфофизиологических характеристик сперматогенеза в семенниках крыс. Применение настоя травы ярутки полевой оказывает протекторное действие на сперматогенез. Выявлено увеличение толщины сперматогенного эпителия, диаметра поперечного сечения извитых семенных канальцев и индекса сперматогенеза по сравнению с контрольной группой животных. Показано положительное влияние ярутки полевой (Thlaspi arvense L.) на показатели половой мотивации и сексуальной активности самцов крыс.

Заключение. Ярутка полевая является перспективным лекарственным растением, так как способна оказывать положительное влияние на либидо, количество и подвижность сперматозоидов, выработку половых гормонов, сперматогенез, а также на гипофизарно-гонадную ось, что связано с содержанием в ней комплекса биологически активных веществ.

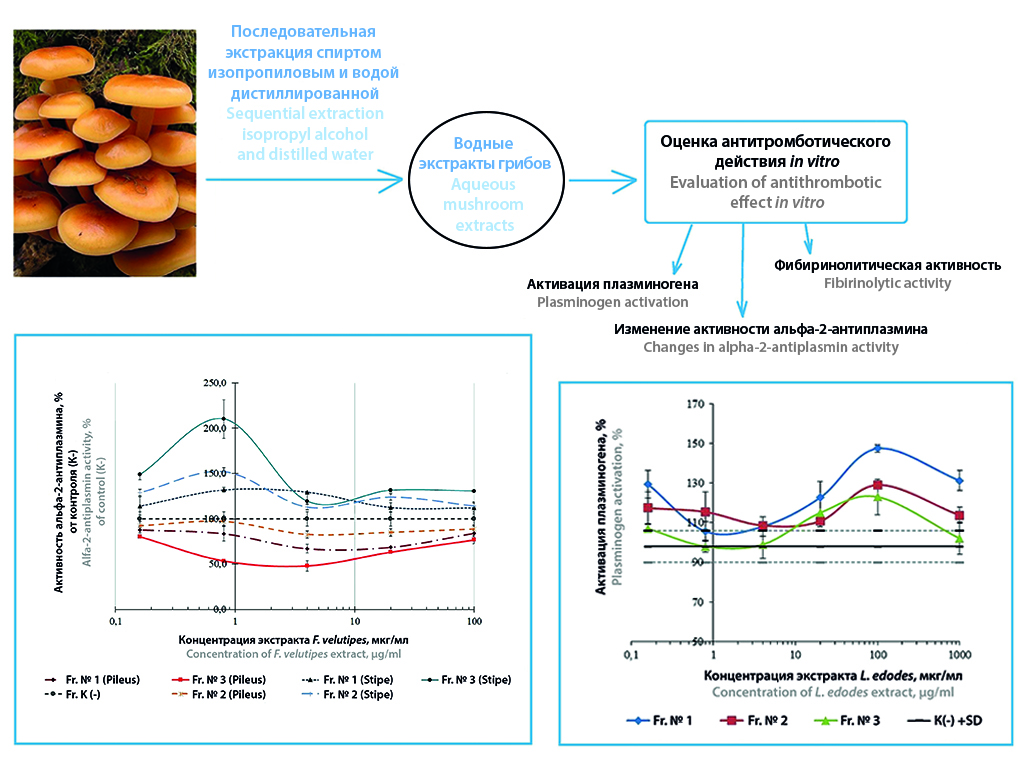

Введение. В составе экстрактов грибов присутствуют соединения, представляющие интерес как источник новых активных фармацевтических субстанций, обладающих антитромботическим действием.

Цель. Цель работы – определение потенциальной антитромботической активности in vitro водных экстрактов грибов, произрастающих на древесных растениях: шиитаке (Lentinula edodes); чешуйчатки обыкновенной (Pholiota squarrosa); опят различных видов – зимних (Flammulina velutipes (Curtis) Signer), летних (Kuehneromyces mutabilis), луковичноногих (Armillaria cepistipes), северных (Armillaria borealis), серопластинчатых (Hypholoma capnoides); лентинеллуса уховидного (Lentinellus cochleatus), вешенки обыкновенной (Pleurotus ostreatus).

Материалы и методы. Изучение плазминоген-активаторных свойств тестируемых экстрактов, оценку их влияния на активность фермента системы фибринолиза альфа-2-антиплазмина, фибринолитическую активность плазмы крови, а также на концентрацию фибриногена проводили с использованием наборов реагентов НПО «РЕНАМ» и ООО Фирма «Технология-Стандарт» (Россия).

Результаты и обсуждение. Водный экстракт L. edodes и его фракции (водная, солевая и щелочерастворимая), выделенные с использованием сорбента диэтиламиноэтилцеллюлозы, демонстрируют выраженную антитромботическую активность, оказывая влияние в разной степени на все изученные параметры фибринолиза. Водные экстракты шляпок и ножек P. squarrosa, K. mutabilis и F. velutipes и фракции из этих экстрактов также проявляют антитромботическую (фибринолитическую) активность in vitro, оказывая статистически значимое влияние на различные параметры фибринолиза. Для водного экстракта L. cochleatus отмечено менее выраженное действие на параметры фибринолиза по сравнению с вышеперечисленными образцами. Экстракты плодовых тел A. cepistipes, A. borealis, H. capnoides, P. ostreatus не оказывают влияния на параметры фибринолиза и концентрацию фибриногена.

Заключение. Полученные данные позволяют рекомендовать экстракты из грибов L. edodes, P. squarrosa, K. mutabilis и F. velutipes для дальнейшего изучения с целью разработки функциональных пищевых добавок для коррекции сердечно-сосудистых заболеваний или для создания антитромботических лекарственных средств.

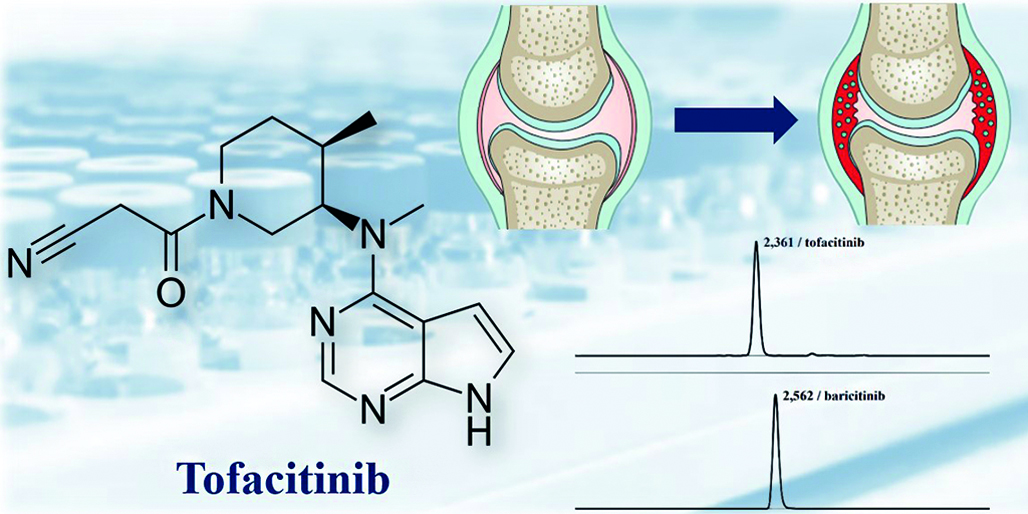

Введение. Применение тофацитиниба в медикаментозном лечении ревматоидного артрита не теряет актуальности в связи с прогнозируемым ростом распространенности данного заболевания. Вместе с тем, в результате ухода многих зарубежных компаний с фармацевтического рынка России возник спрос на выпуск лекарственных препаратов отечественного производства, в том числе воспроизведенных препаратов тофацитиниба, для регистрации которых обязательно проведение биоаналитических исследований. Необходимой частью аналитического этапа изучения биоэквивалентности является разработка и валидация методики количественного определения анализируемого вещества.

Цель. Целью данного исследования является разработка и валидация методики количественного определения тофацитиниба в плазме крови человека с использованием высокоэффективной жидкостной хроматографии в качестве системы разделения и тандемного масс-спектрометра в качестве метода детектирования.

Материалы и методы. Пробоподготовка биообразцов была основана на осаждении белков плазмы крови ацетонитрилом. В качестве внутреннего стандарта был выбран барицитиниб. Аналитический диапазон методики составил 1,00–200,00 нг/мл и в дальнейшем при проведении аналитического этапа исследования был расширен до 0,30–200,00 нг/мл. Подвижная фаза включала воду и ацетонитрил, подкисленные муравьиной кислотой до значения 0,1 % об. Неподвижная фаза была представлена Phenomenex Kinetex C18, 100 × 3,0 мм, 5 мкм (Phenomenex, США). Разделение и детектирование проб проводили в системе высокоэффективного жидкостного хроматографа с тандемным масс-спектрометрическим детектором (ВЭЖХ-МС/МС) в положительном режиме ионизации. Для аналита и внутреннего стандарта были подобраны следующие MRM-переходы: 313,30 → 173,00 m/z, 371,90 → 186,00 m/z соответственно.

Результаты и обсуждение. Разработанная методика была валидирована согласно действующим требованиям нормативной документации ЕАЭС, FDA, EMA по следующим параметрам: селективность, специфичность, эффект переноса, эффект матрицы, степень извлечения, градуировочная кривая, нижний предел количественного определения, точность, прецизионность, стабильность. Проведена апробация методики в рамках аналитического этапа исследования.

Заключение. Разработана и валидирована быстрая, нетрудоемкая и чувствительная методика количественного определения тофацитиниба в плазме крови человека с подтвержденным аналитическим диапазоном 0,30–200,00 нг/мл. Апробация методики при проведении аналитического этапа изучения биоэквивалентности препарата тофацитиниба подтверждает возможность использования методики в подобных биоаналитических исследованиях.

РЕГУЛЯТОРНЫЕ ВОПРОСЫ

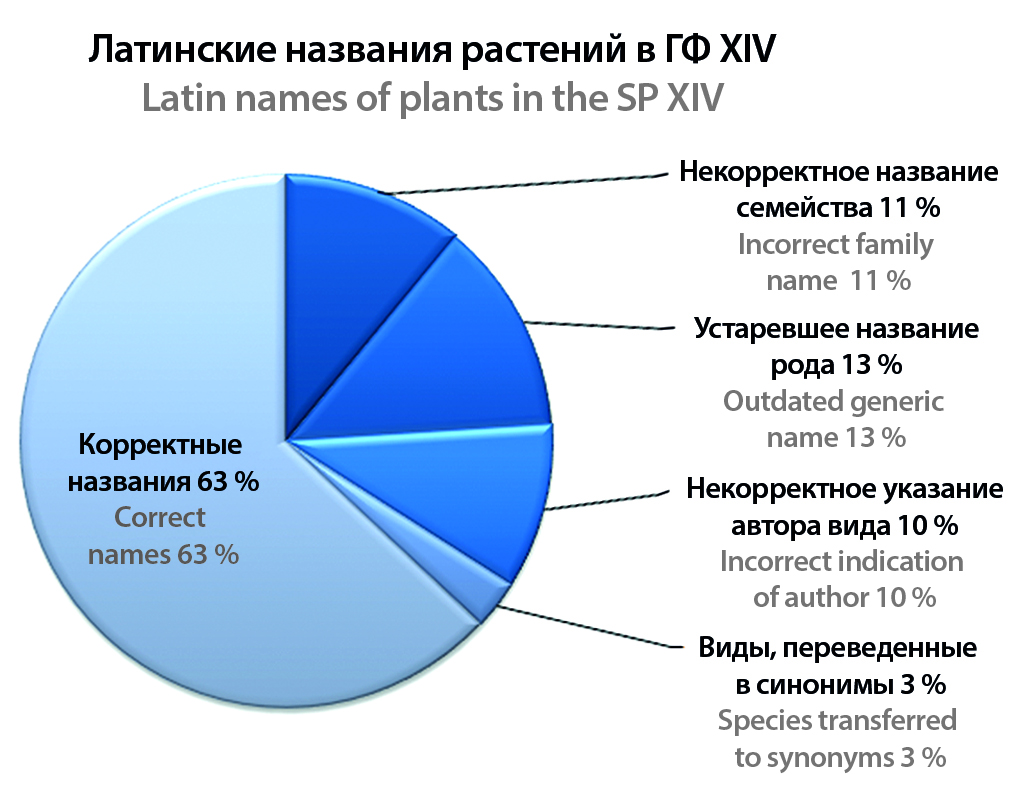

Введение. Государственная фармакопея Российской Федерации XIV издания (ГФ XIV) включает 107 монографий, посвященных видам лекарственного растительного сырья. Целью исследования являлось выявление некорректных латинских названий лекарственных растений в монографиях ГФ XIV издания, изучение официально принятых латинских названий и таксономического положения лекарственных растений в соответствии с современной системой цветковых растений, обоснование необходимости внесения изменений в последующие издания фармакопеи.

Текст. Было обнаружено 44 случая некорректных латинских названий. Это объясняется тем, что при разработке новых фармакопейных статей были использованы либо исторически сложившиеся в российской фармакогнозии латинские названия, либо названия, бывшие законными на момент прошлого издания Фармакопеи. Основная масса номенклатурных изменений связана с принятием новой системы цветковых растений APG, базирующейся на молекулярно-генетических данных. В статье приведены перечни растений, для которых в ГФ XIV указано неверное название рода, вида, семейства или автора, с указанием корректного названия, а также комментарии о правилах современной ботанической номенклатуры.

Заключение. В связи с перспективами переработки монографий на лекарственное растительное сырье для Государственной фармакопеи XV издания, а также Фармакопеи ЕАЭС особенно актуальной становится гармонизация номенклатуры фармакопейных растений с современными международными требованиями.

ISSN 2658-5049 (Online)